生命科学

生命科学あれほどの「信頼を得ていた」進化論だったのに…「優秀な生物学者だった」オーウェンの理論が、すっかり忘れ去られてしまった、じつに納得のワケ

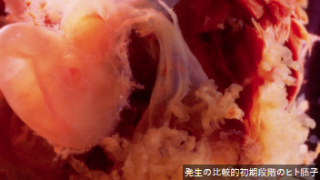

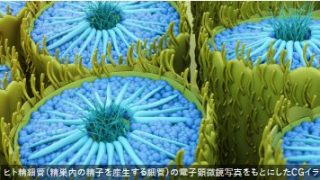

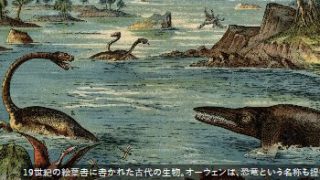

あれほどの「信頼を得ていた」進化論だったのに…「優秀な生物学者だった」オーウェンの理論が、すっかり忘れ去られてしまった、じつに納得のワケ古代の爬虫類のあるグループを指して「恐竜」という名を与えたことで有名なリチャード・オーウェンは、独自の理論を展開し、広く知られ、支持を集めていた進化論者でした。しかし、『種の起源』が出版されると、すさまじい賛否の論議が沸き起こり、その中で、オーウェンの理論は次第に忘れ去られていきました。今回の「一番簡単な進化の講義」は、オーウェンの理論の特徴を検証しつつ、やがて『種の起源』の影に隠れていった理由を考えてみます。 * 進化理論といえばダーウィンが有名だが、じつはダーウィンの進化理論に匹敵するほど高い評価を受け、人々のあいだでも信用されていた進化理論が存在したことは、あまり知られていない。それは、ダーウィンの『種の起源』より11年前に発表されたリチャード・オーウェン(1804~1892)の進化理論である。オーウェンはイギリスの解剖学者で、一時はイギリス科学界の頂点に君臨していた非常に優秀な科学者だった。爬虫類のなかに恐竜というグループを見出し、その...