なんと「親子対立」は、胎盤で始まっていた…「受精と栄養供給の順番」が決める繁殖様式の実態

繁殖様式というと、大きく「卵生」と「胎生」に分かれますが、じつは、卵生や胎生ほど有名ではないものの、それ以上に本質的な考え方が、「親子の対立」の有無で分けるという考え方です。繁殖における「親子対立」とは、どういうことでしょうか。 この記事の執筆者

更科 功(さらしな・いさお)

分子古生物学者。理学博士。現在、武蔵野美術大学教授、東京大学非常勤講師。専門は分子古生物学。『化石の分子生物学』(講談社科学出版賞)の他、著書多数。詳しいプロフィールは、こちら

さまざまな繁殖の仕方

意見や価値観の違いから親子が対立することは珍しくない。これは子供が成長していく過程において、ある程度は自然なことだ。しかし、生物学的な視点から見れば、親子の対立はすでに胎児のころから始まっているのである。

動物の繁殖様式は、卵生と胎生に分けられることが多い。

卵生とは、体外に産出された卵が、体外で孵化して新しい個体となることだ。いっぽうの胎生は、母親の胎内で卵から発生した子が、ある程度成長してから母親の体外へ出産されることである。

この胎生も、いくつかのタイプに分けられる。

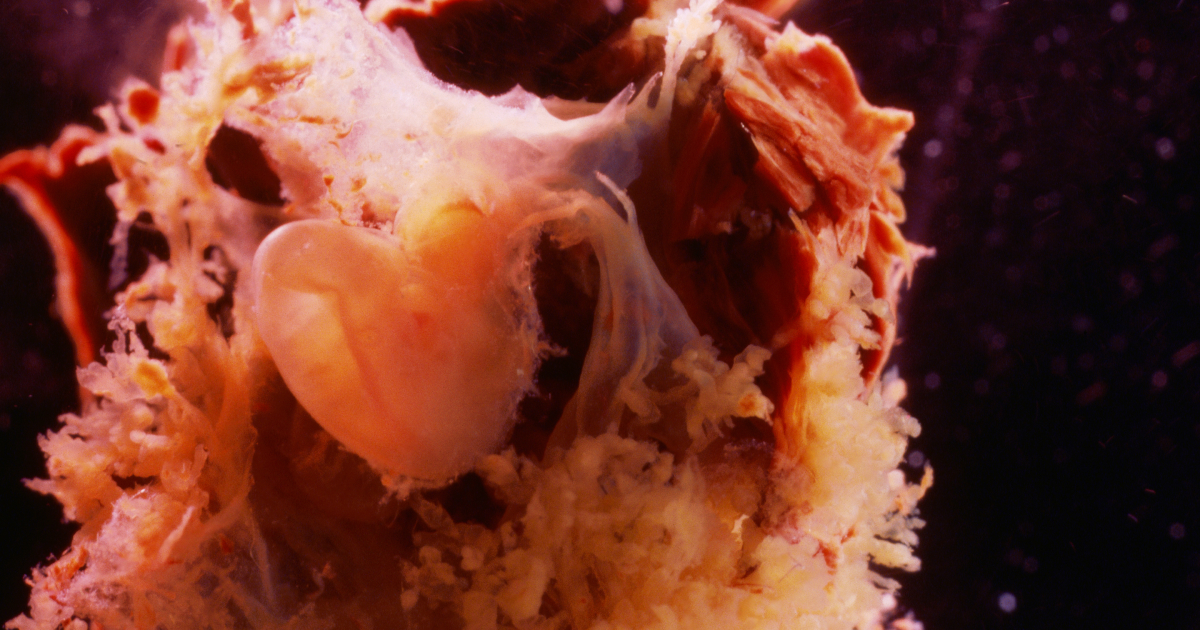

たとえば、胚(発生初期の個体)が母親から栄養を受け取らず、もっぱら卵黄から栄養を摂取する卵黄依存型の胎生や、母親と胚をつなぐ組織である胎盤を通して、胚が母親から栄養を受け取る胎盤型の胎生などがある。

卵生:体外に産出された卵が、体外で孵化

胎生:胎内で卵から発生した子が、ある程度成長してから体外へ出産

- 卵黄依存型の胎生:卵黄から栄養を摂取

- 胎盤型の胎生:胚が母親から栄養を受け取る など

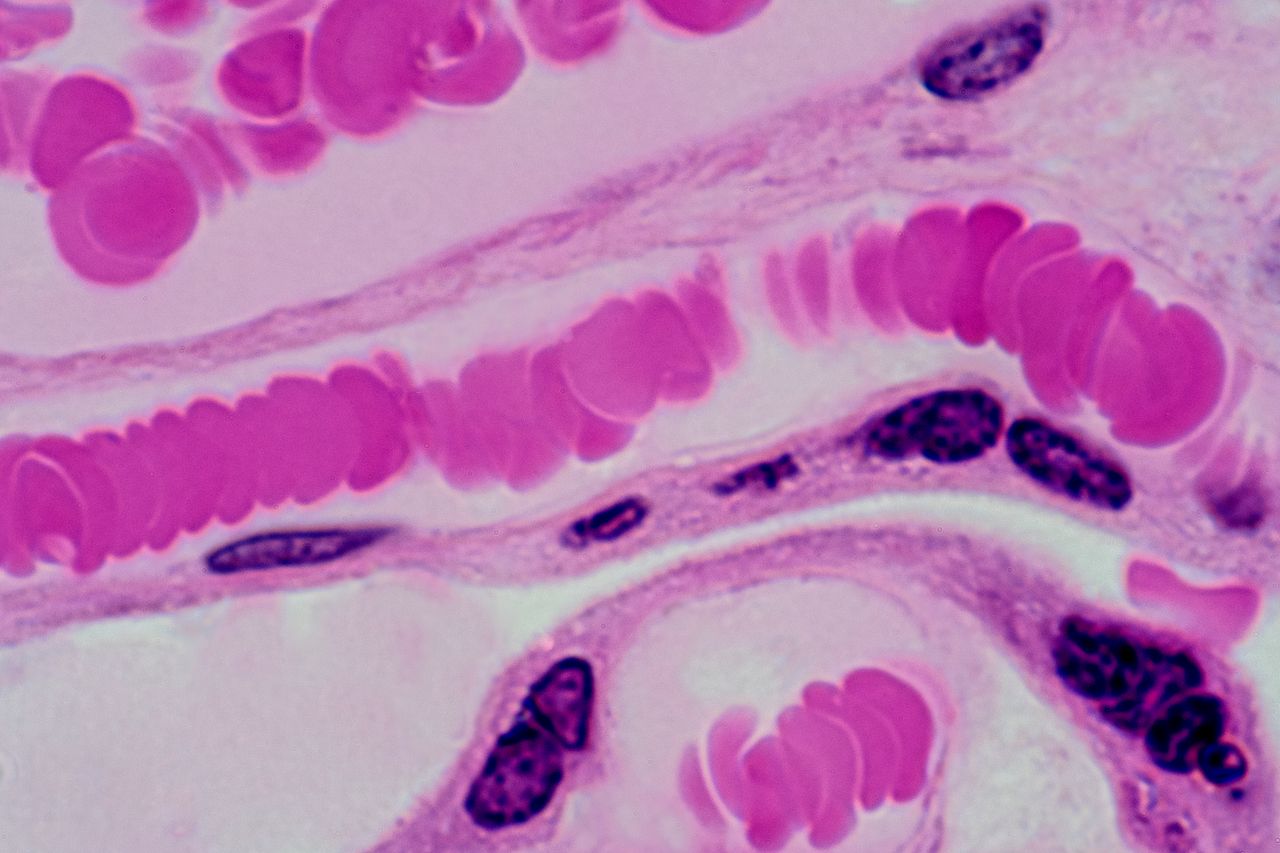

ちなみに、胎盤型の胎生をする動物といえば、私たち哺乳類が有名である。カモノハシなど一部の哺乳類を除いて、哺乳類(の妊娠したメス)は胎盤を持っている。

しかし、胎盤を持つ動物は他にもいる。アフリカに棲むトラキレピス・イベンシというトカゲや、メジロザメやシュモクザメなどの多くのサメも、胎盤を持っているのだ。これらの胎盤は、進化的な起源は哺乳類とは異なると考えられるが、構造や機能に関しては胎盤と呼んで差し支えないものである。

「親子の対立」で繁殖様式は大きく2つに分けられる

さて、話を戻そう。ここまでは、繁殖様式をいくつかのタイプに分けて述べたけれど、実際には、これらの繁殖様式は連続的なもので、はっきり区別することはできない。

たとえば、卵黄依存型の胎生では、母親から栄養を受け取らないことになっているが、少しは母親から栄養を受け取っている可能性はある。なぜなら、完全に栄養を受け取っていないことを実証するのは困難だからである。

また、母親の子宮のなかで卵黄から栄養を摂っている胚が、母親が子宮のなかに分泌した栄養分も摂取しているケースもある。

さて、このように、繁殖様式を明確なタイプに分けることは難しいが、これらを大きく2つのグループに分ける基準もある。それは、親子の対立の有無だ。

この分け方は、卵生や胎生などに比べると有名ではないが、それ以上に本質的な分け方である。それを示すために、砂漠のなかのオアシスに住む親子のたとえ話をしてみよう。

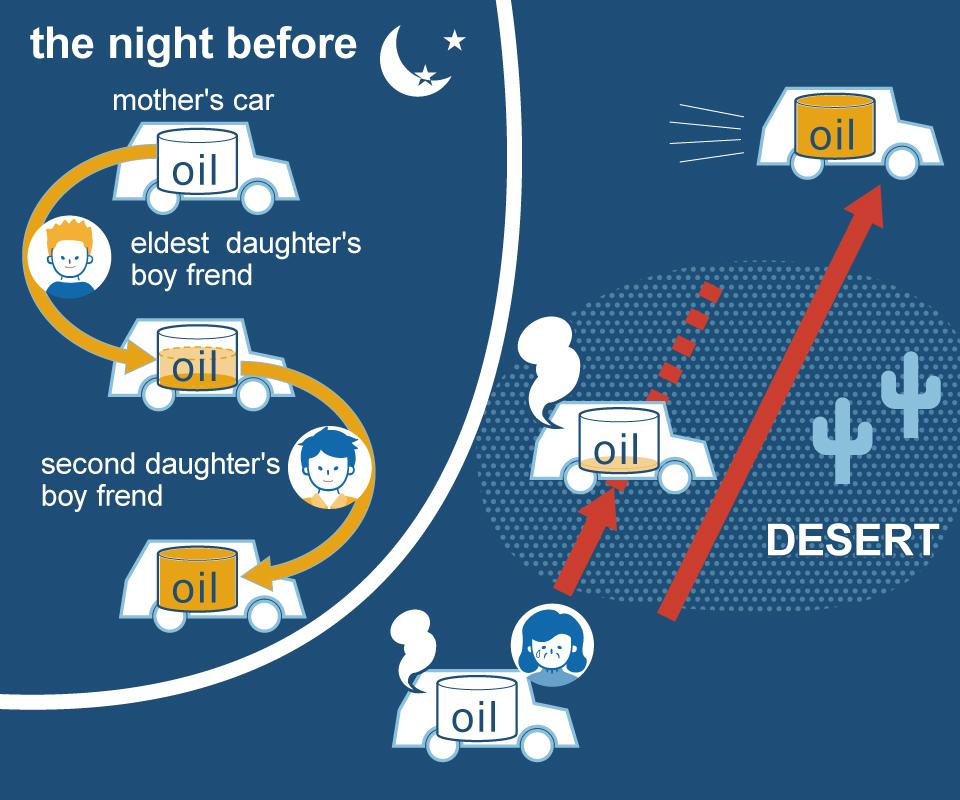

あるオアシスの親子の話(前半)

砂漠のなかにオアシスがあり、そこに小さな村があった。その村に、母親と娘2人で暮らす親子がいた。しかし、娘たちは、成長するにつれて外の世界に行ってみたくなった。しかし、外の世界に行くには、砂漠を越えなくてはならない。砂漠は広いので、歩いて越えるのは無理である。

そこで、母親は車を2台買って、それぞれの娘に与えた。その家には、もともと普段の生活用に車が1台あったので、全部で3台になったのである。しかし、車の燃料のガソリンがあまりなかった。娘たちの車にガソリンをすべて入れると、母親が普段の生活のために使う車のガソリンがなくなってしまう。

そこで、ガソリンを3等分して、それぞれの車に入れることにした。それは、娘たちがぎりぎり砂漠を越えられる量だったが、そうすれば、母親もしばらくは生活できるし、娘たちも外の世界に行けるからだ。

しかし、一つ問題があった。家族3人のなかで運転免許証を持っているのは母親だけだったのだ。そこで、娘たちはそれぞれが付き合っている男性を誘って、出かけることにした。彼らは運転免許証を持っていたからだ。

あるオアシスの親子の話(後半−タイプA)

出発の前日に、母親と娘2人はガソリンを3等分して、3台の車に入れた。そして、翌日の出発する直前に付き合っている男性に来てもらって、車に乗り込んだ。

2台の車は出発した。それぞれの車には、娘1人と男性が1人乗っている。ガソリンはぎりぎりだが、2台の車は何とか砂漠を越えて、外の世界に辿り着くことができるだろう。

残された母親にも、それなりにガソリンの入った車が1台あるので、しばらくは生活に困らないはずだ。ハッピーエンドというべきだろう。

あるオアシスの親子の話(後半−タイプB)

出発の前日に、それぞれの娘は付き合っている男性に来てもらった。そして、ガソリンを3等分して、3台の車に入れてもらった。

その夜のことだった。長女と付き合っている男性が夜中に起き出して、足をしのばせて車庫に行った。そして、母親の車からガソリンを抜いて、自分たちが乗る車に移し替えてしまった。

たしかに自分たちの車にも、すでに砂漠をぎりぎり越えられるだけのガソリンは入っている。しかし、道中何が起きるかわからない。砂嵐が起きて車がなかなか進まなかったりすれば、ガソリンが足りなくなるかもしれない。だから、ガソリンは多ければ多いほどよいのだ。ガソリンを移し替えると、彼はそっと車庫を出て部屋に戻った。

しばらくすると、今度は次女が付き合っている男性が、車庫にやってきた。そして、母親の車からガソリンを抜こうとしたが、なぜか母親の車はガソリンが空っぽだった。

そこで、長女たちの車を調べてみると、こちらにはガソリンがたっぷりと入っている。彼は、長女たちの車からガソリンを抜いて、自分たちの車に移し替えてしまった。ただし、長女たちの車にも、少しだけガソリンを残しておいた。全部抜いてしまうと、明日の朝出発するときに車が動かなくて、ガソリンを抜いたことがバレてしまうからだ。作業が終わると、彼はそっと車庫を出て部屋に戻った。

翌日の朝。2台の車は、母親に見送られて出発した。しかし、長女たちの車は、砂漠の途中でガソリンが切れてしまうことだろう。母親も車を動かすことができないので、生活に困るはずだ。そして、次女たちの車だけが、余裕しゃくしゃくで砂漠を越えて、外の世界に到達することになる。残念なことに、不条理な結末になってしまった。

ハッピーエンドとバッドエンドを分けたものは?

少し長くなってしまったが、以上でたとえ話は終わりである。

タイプAはハッピーエンドで、タイプBはバッドエンドだが、両者の分岐点はどこだったのだろうか。それは、ガソリンを入れるタイミングと、付き合っている男性が来るタイミングの前後関係だ。

母親にとって家族は大切である。2人の娘が幸せになることが自分の幸せでもある。だから、タイプAの話では、3人がもっとも幸せになるように、ガソリンを配分したのだ。男性陣がやってきたのは出発する直前なので、もうガソリンの配分を変えることはできない。この場合、親子の対立はない。

しかし、タイプBのように、男性陣が先にやってきて、ガソリンの配分を変えられる場合は、話が違ってくる。

男性にとっては、付き合っている女性以外は大切ではない(というのは倫理的ではないけれど、ここは生物学的なたとえ話なのでご了承ください)。そのため、母親(や付き合っていない娘)からガソリンを奪おうとしたのだ。この場合は、(男性が娘と結婚したとすれば義理の)親子の対立が生じることになる。

栄養供給と受精タイミングという葛藤

以上の話を生物の繁殖様式に戻して考えれば、親子の対立の有無は、母親から子への「栄養供給」と「受精」のどちらが先か、に左右されると言い換えられる。

ガソリンを入れることが「栄養供給」で、男性が来ることが「受精」だ。さらにいえば、娘は「母親の遺伝子」で、男性は「父親の遺伝子」に相当する。

典型的な卵生の場合、親子の対立はない。たとえばニワトリの卵では、卵黄が形成された後に受精が行われ、それから卵白や卵殻が形成されて産み落とされる。「栄養供給」が確定してから「受精」するし、産み落とされてからは親子の連携は絶たれるので、このケースでは親子の対立はない。

しかし、多くの哺乳類のように胎盤で胚を育てる場合は、話が違ってくる。「受精」してから「栄養供給」が行われるからだ。胚がある程度成長して、父親由来の遺伝子が働き始めれば、本来母親が与えてくれる以上の栄養を奪おうとする可能性が高い。

母親の利益より胚の利益を優先させるわけだ。たとえば、胎盤を構成する栄養膜細胞は母体組織を分解する酵素を分泌し、母体組織はその酵素を阻害する化学物質を分泌することが知られているが、これは親子の対立によって生じていると推測される。このような親子の対立を念頭におくことは、さまざまな局面で重要になる。

たとえば、カメについて、母親が産むべき卵の数と大きさを理論的に計算した研究がある。母親は小さい卵をたくさん産むこともできるし、大きい卵を少しだけ産むこともできるが、研究の結果は中程度の卵をそこそこ産むというものであった。そして、この計算結果は、実際の観察結果とも合っていたのだ。

この研究が成功した理由の一つは、親子の対立が無かったからだろう。子の都合は考えずに、母親の都合だけを考えて、母親にとってベストな戦略を計算した。でも、それでよかったのだ。カメは卵生で、親子の対立はないからだ。しかし、同じような研究を胎盤を持つ種で行えば、上手くいかない可能性が高い。

親子の対立は思春期になるずっと前に、胎児のころから始まっているからである。

コメント