高市国会演説ヤジ事件で明らかになった「依怙贔屓し、事実を隠し、ねじ曲げる」オールドメディアの体質…国民はマスコミを見放し始めた

単なる言論妨害

高市早苗総理の所信表明演説で、これまでにないレベルの激しいヤジが飛ばされたことが、SNSで大炎上した。

だがオールドメディアは、この議会制民主主義にとって重大なヤジの話を大きな問題として扱わなかった。

その代表例が朝日新聞だ。私は朝日新聞のオンライン版で「所信表明演説」と入力して記事検索をかけ、10月25日段階で高市総理の所信表明演説実施後の所信表明演説に関する記事が23本あるのを確認した。この中で、見出しの段階でヤジの問題を取り上げたものは皆無だった。

ヤジのために高市総理の所信表明演説は大変聞きづらいものになっていたのは、国民の知る権利の重大な侵害であるのは明らかだが、朝日新聞はそんなことは取るに足らない小さい問題だと考えているようだ。

他のオールドメディアにおいても、ヤジを飛ばした議員の名前を明確に示したところさえほとんどなかった。ましてやこうした行為を行なった議員やその所属政党の責任を追及する姿勢を見せたところは皆無だった。

「国会でのヤジは日本の伝統だ」「ヤジは議場の華だ」として擁護する見解がある。しかしながら、国会のヤジの酷さに、私は今から50年ほど前の小学生の頃から辟易としていた。こんなのを日本の伝統として誇らしく思っている日本人がいるのだろうか。

私のように、とても恥ずかしいものだと思いながら、自分ではどうしようもできないということで、諦めてきた人が大半ではないのか。

良し悪しの評価が分かれるような伝統は、簡単に変えるべきではないということは、一応言えるかもしれない。だが、大半の人たちが明らかに恥ずかしく思うようなものを続けていくことには、全く意味がない。

高市自民党にはこれを機会に国会のヤジ文化をなくすことを打ち出していただきたい。そしてこれに反発する野党がいるなら、ぜひとも次期国政選挙にてこの問題を一つの争点として争ってもらいたいものだ。

そもそも今回のヤジは、伝統的に行われてきたヤジでさえなかった。高市総理が所信表明演説を読み上げ始める前から飛ばされていた。演説を聞いて、その内容がおかしいと感じて飛ばしたものではなかったのだ。

演説開始後もそれは変わらなかった。

例えば高市総理が冒頭に「私は、日本と日本人の底力を信じてやまない者として、日本の未来を切り拓く責任を担い、この場に立っております」と話すと、早速「統一教会」といった「ヤジ」が飛んだ。

高市総理が話す話題となんの関係もなく、もはや単なる言論妨害でしかなかった。

こうした言論妨害を行なっても、それを問題にする必要を感じないというのが、オールドメディアにおいての基本的な姿勢なのだ。

民主党政権、松本復興大臣辞任の経緯

この点で思い出されるのが、民主党政権期の松本龍・復興対策担当大臣が村井嘉浩・宮城県知事に対して語ったことに関してのマスコミの報道だ。

この時、松本大臣は村井知事に対して、実に失礼な態度を取り続けた。

まず松本大臣が村井知事を訪問した際に、自分が先に応接室に通され、その後に村井知事が応接室に入ってきたことに噛みついた。

このあり方は日常のビジネスでも標準的なあり方だと思うが、松本大臣は「今、後から自分(村井知事)は入ってきたけど、お客さんが入ってくるときは、自分が入ってきてからお客さんを呼べ」とキレた。

村井知事が福島原発事故の被害からの復興に関する宮城県の要望書を松本大臣に手渡すと、松本大臣は「(水産特区は)県のコンセンサスを得ろよ。そうしないと、我々は何もしないぞ、ちゃんとやれ」「いいか、長幼の序がわかっている自衛隊ならそんなことやるぞ。わかった?」と、命令口調で語った。

こうした発言を松本大臣もまずいと思ったのだろう。「今のはオフレコだから。書いたらその社は終わりだから」と発言した。

この問題のあまりにも大きい話を、実際に報道する主要なオールドメディアは皆無だった。唯一の例外が地元の東北放送で、この東北放送の動画がYouTube上に流出したことで、ネット民が広く知ることになってようやく問題化し、主要オールドメディアも後追い報道を行い、松本大臣は辞任に追い込まれた。

オールドメディアは保守派が嫌いだから、自衛隊出身の保守派の知事を貶める言論は、たとえどんなに問題発言だとしても、問題にしようとしなかったのではないか。東北放送が一歩踏み出し、世論が湧き上がったために、仕方なく後追い報道を行なったと言わざるをえない。

言論への恫喝は民主党のお家芸

同じような話が民主党政権時代には他にもいろいろあった。

玄葉光一郎外相(当時)が番記者たちに沖縄の米軍基地再編問題に関する報道が気に入らない、特に共同通信の解説が酷いと、報道内容に名指しでクレームをつけたことがあった。それがバレたのは、まだ軽い話だ。

前原誠司・民主党政調会長(当時)がいかにも国民ウケするようなことを口にしながら、実際の政治を動かす段になると真逆の動きになることを皮肉って、産経新聞の番記者が「言うだけ番長」とあだ名をつけたことがあった。前原氏はこの番記者を自分の記者会見から排除したのだ。随分と酷い話だが、これすらも実はまだ軽い。

民主党の輿石東幹事長(当時)は、番記者たちを前にして「違った情報ばかり流すなら、電波を止めてしまうぞ!政府は電波を止めることができるんだぞ。電波が止まったら、お前らリストラどころか、給料をもらえず全員クビになるんだ」と発言していた。

この民主主義にとってあまりにも重大な発言を、主要なオールドメディアはすべて無視した。週刊現代だけが発言から2週間ほど経ってからこの件を報じたのだった。そして週刊現代が報じた後でも、広く国民に知られるに至らなかったために、主要オールドメディアはこれについては後追い報道さえしなかった。まるでこの発言がなかったかのように扱ったのだ。

そもそも「違った情報ばかり流すなら、電波を止めてしまうぞ!」と輿石幹事長は発言したが、輿石幹事長が「違った情報」と語っているものは、実際には正しい情報だった。自分たちにとって不都合な情報を「違った情報」だと扱っただけなのだ。

高市停波発言は民主党が改正した既存法の単なる解説

これと対比して考えたいのが、高市早苗総理が総務大臣時代に行った「電波停止」発言だ。

問題大ありの輿石発言を知らない国民は多数いても、こちらの高市「電波停止」発言を知らない国民は少ないだろう。

だが、この発言の高市氏の真意は、今なおあまり知られていない。

高市総務大臣(当時)は「どんなに放送事業者が極端なことをしても、(中略)公共の電波を使って、全く改善されない、繰り返される、という場合に、全くそれに対して何の対応もしないということをここでお約束するわけにはまいりません」と発言したが、これにより高市大臣はオールドメディアの批判の矢面に立たされた。

しかし、高市大臣は「放送法と電波法を所管する大臣である私が、現行法に規定されている条文を、『何が起きたとしても、未来永劫、絶対に適用されない無効なもの』とする答弁をするわけにはいきません」とも発言していたのだ。

現行の法律を遵守しなければならない立場から、放送法や電波法に書かれている条文を無視した発言をすることはできないというのが、高市大臣の発言内容だったのだ。

そもそもこの電波の停止規定は、平成22年の電波法改正によって設けられたものだ。そして平成22年は、まさに民主党政権の時代であり、民主党政権が推し進めた法改正であった。

そしてこの電波法改正の際に、放送法に書かれている規定が「倫理規範」なのか「法規範」なのかについても、国会で議論されていた。

つまり法律の文言として守るべきとはされていても、実際には処罰の対象として扱わない「倫理規範」としているのか、それとも守らなければ処罰の対象になりうる「法規範」としているのかという点が、国会で問題になったのだ。

この上で「法規範」であるということが確認された上で、この電波法改正がなされた。そしてこの電波法改正の時に、オールドメディアは法改正についても、放送法の規定についても、何ら問題にしなかった。自分たちが味方したい民主党政権だったからだろう。

法改正の内容がこれまで説明したようなものであることについて、当時総務副大臣だった民主党の平岡秀夫氏が国会で答弁し、その上でこの法改正には、共産党を除く全ての会派が賛成に回り、可決成立しているのが実際だ。そしてこの平岡副大臣の表明した立場が内閣の立場として確立しているから、これに沿った発言を高市氏は行なっただけだったのである。

マスコミ威圧の電波法改正は民主党が行った

ここで時系列で頭の整理をしてもらいたい。

民主党政権時代に、政権与党の立場としてマスコミの報道内容に頭に来ていた民主党が、電波法改正に動いた。その法改正があったことに基づいて、松本龍復興大臣や輿石幹事長が「電波止めるぞ」系の発言を行うようになった。この時には主要オールドメディアはこうした発言を問題にしようとはしなかった。

ところが、政権交代が起こって自民党の安倍政権になり、保守派とされる高市氏が総務大臣になると、話がガラッと変わったのだ。

高市総務大臣が法改正にあたって国会でなされた議論を念頭に置いて、法律に書かれていることを捻じ曲げることはできないとの立場から、絶対に電波停止になることはないとは断言できないと発言したことを、あたかも高市総務大臣が放送法の規定を盾に、従来の内閣の立場と違う立場に立って、マスコミを恫喝したかのように、オールドメディアは報道したのだ。

そして自分たちが法改正の推進力であったことを覆い隠して、旧民主党の人たち、社民党の福島瑞穂氏らも、党派的な立場から事実の捻じ曲げ発言を行なっていたのだ。

オールドメディアはこうした福島瑞穂氏らの発言を事実に基づかないとして批判するようなことは全くせず、事実を反転させて高市氏が法を恣意的に運用しようとしているかのように報道していたのである。

この「高市電波停止発言」なるものについては、発言が行われた当時に、田原総一郎、鳥越俊太郎、青木理などの著名なジャーナリストたちが集まって、日本記者クラブで記者会見を行い、これまた大々的に報道された。これによっていかにも高市発言が危険極まりないものであるかのような印象操作が広く行われたのだ。

そしてこの「高市電波停止発言」なるものは、今でもオールドメディアによって、あたかも高市総理が危険人物であるかのように見せるために持ち出される。これがオールドメディアの実態である。

極左vs良識派

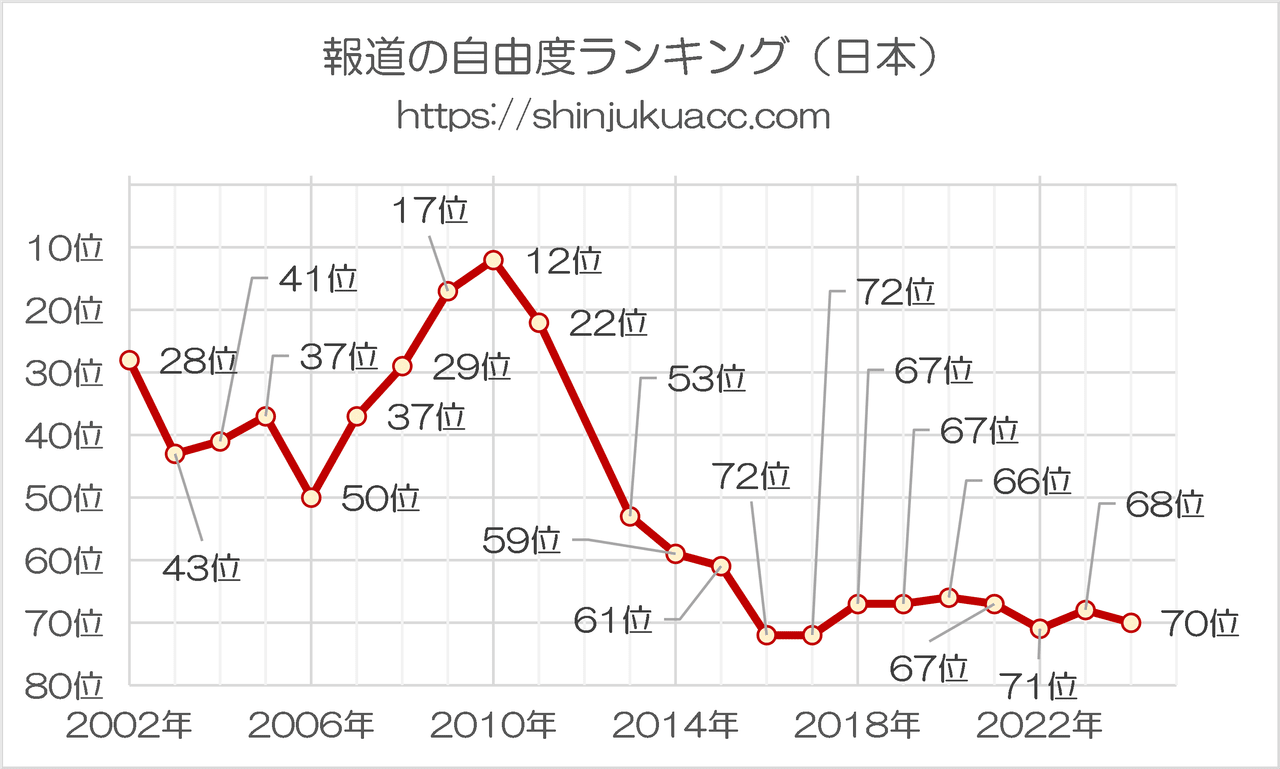

さらに不思議なことがある。それはこんな報道に対する弾圧が行われていた民主党政権時代に、日本の報道の自由度の国際ランキングが急上昇したのである。

第一次安倍政権が誕生した2006年には日本の報道の自由度ランキングは世界50位まで後退していたはずなのに、民主党政権が電波法改正を行なった2010年には世界12位にまで急上昇した。

その後、第二次安倍政権が誕生すると、再び大きく落ち込み、その後は日本の報道の自由度は世界70位くらいとなっている。

これは報道の自由度ランキングが各国のジャーナリストへのアンケートに大いに依存して決めているので、現実には報道の自由度が制限されても、政治的立場の偏ったジャーナリストたちが報道の自由度が高くなったと主張すれば、報道の自由度ランキングが向上するという仕組みが影響している。

こうして見た場合に、オールドメディアと高市総理などとの戦いは、一般にリベラル派と保守派の戦いとか、良識派と極右との戦いのように扱われるが、これは全く正しくないことがわかる。

自分たちの主張を通すためには、事実を捻じ曲げることも法律を無視することも平然とやる立場(オールドメディア)と、事実関係や法律を重んじる立場(高市総理側)の違いだと見た方が正確なのだ。

事実や法律を無視していいというのは、左であれば「極左」、右であれば「極右」でることからすれば、オールドメディアの立場は明らかに極左であり、高市総理の立場が良識派なのだ。

となると、オールドメディアと高市総理側との戦いは、良識派と極右との戦いどころか、極左と良識派の戦いだと捉えるべきことなのだ。

オールドメディアを信じなくなる時代

オールドメディアしか情報伝達の手段がほぼなかった時代には、オールドメディアがどんなに酷い報道を行なっても、国民はそれが正しいのか間違っているのかを検証することができなかった。だから、オールドメディアを良識派で、安倍総理などは危険な右翼なんだと、勘違いしていた国民も多かった。

ところが現実は全然違っていて、オールドメディアが極左で、高市陣営の方が良識派なんだということに、SNSの発達によって国民が簡単に気がつくようになってしまった。

オールドメディアが報道姿勢を変えないと、オールドメディアは完全に国民から呆れられてしまう。だがこれは民主主義にとって危険な状態だ。

仮に今後政治の暴走があって、これをオールドメディアが批判的に報道しても、その報道を国民が信じなくなっているからだ。

メディアが権力を監視するために大切な存在だというのであれば、オールドメディアはその報道姿勢を抜本的に変える必要があるのではないだろうか。

【あわせて読む】「支持率下げてやる!」発言のヤバさに「オールドメディアだけ」が気づいていない…もはや「マスコミがSNSに負けた」ことは明白、まもなく完全に見放される

コメント