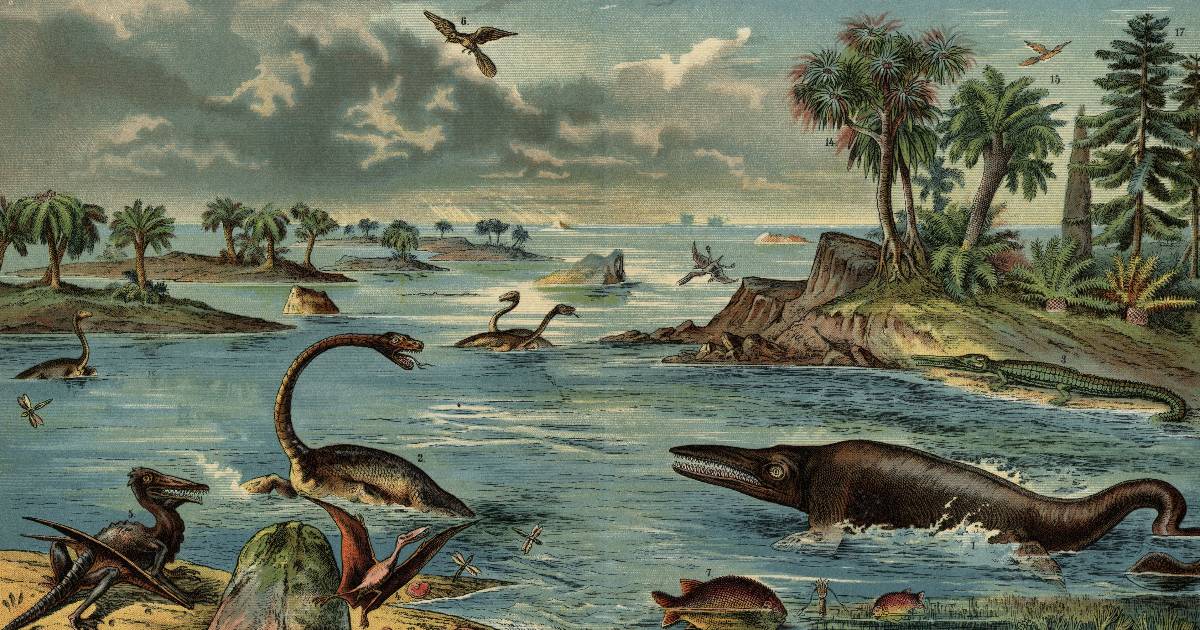

あれほどの「信頼を得ていた」進化論だったのに…「優秀な生物学者だった」オーウェンの理論が、すっかり忘れ去られてしまった、じつに納得のワケ

古代の爬虫類のあるグループを指して「恐竜」という名を与えたことで有名なリチャード・オーウェンは、独自の理論を展開し、広く知られ、支持を集めていた進化論者でした。

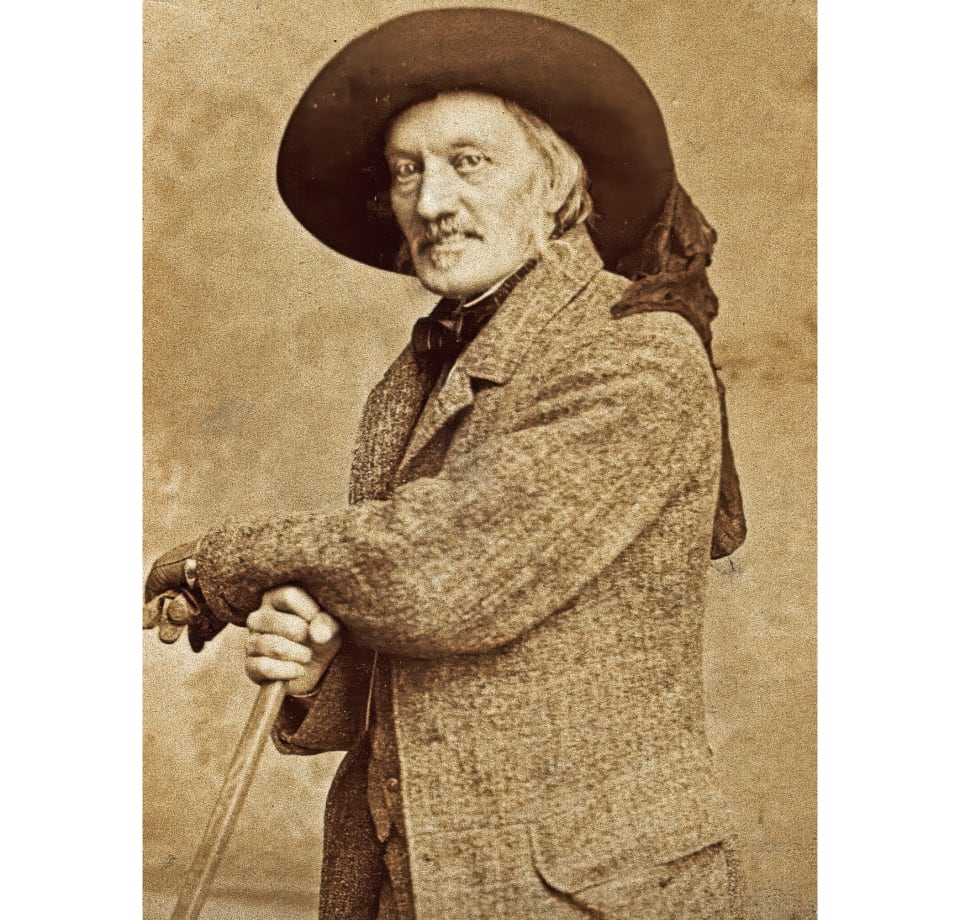

しかし、『種の起源』が出版されると、すさまじい賛否の論議が沸き起こり、その中で、オーウェンの理論は次第に忘れ去られていきました。

今回の「一番簡単な進化の講義」は、オーウェンの理論の特徴を検証しつつ、やがて『種の起源』の影に隠れていった理由を考えてみます。

*

進化理論といえばダーウィンが有名だが、じつはダーウィンの進化理論に匹敵するほど高い評価を受け、人々のあいだでも信用されていた進化理論が存在したことは、あまり知られていない。

それは、ダーウィンの『種の起源』より11年前に発表されたリチャード・オーウェン(1804~1892)の進化理論である。

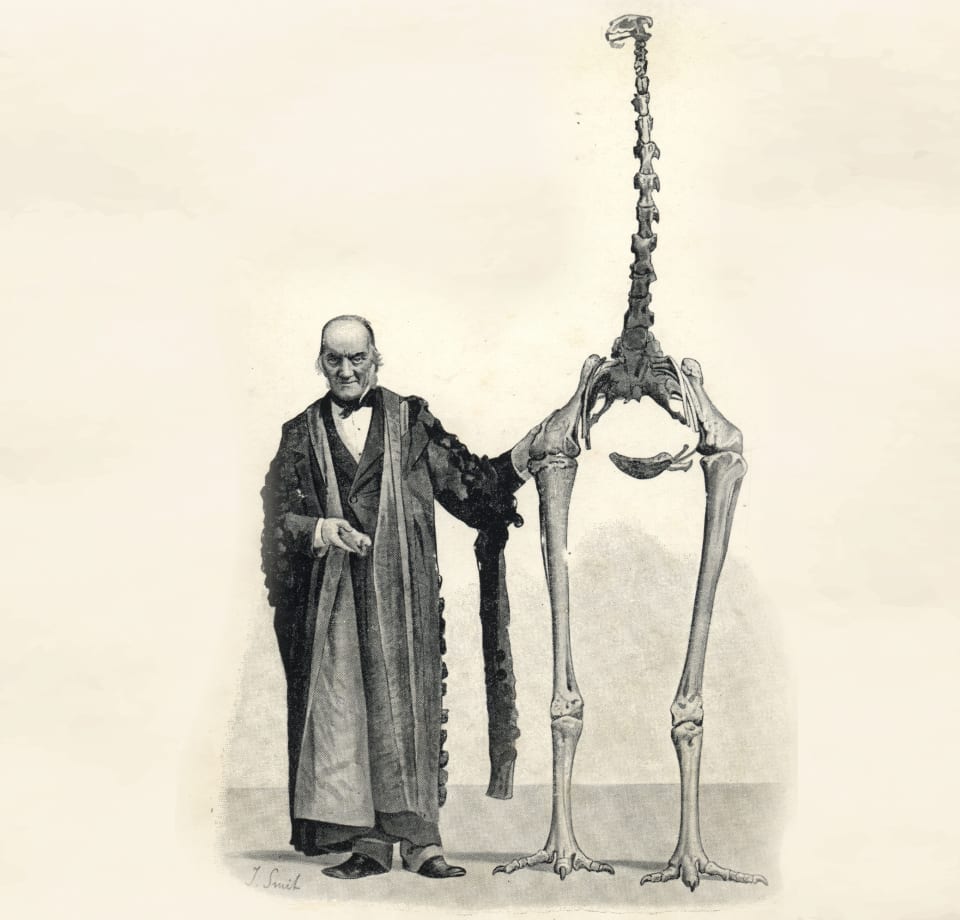

オーウェンはイギリスの解剖学者で、一時はイギリス科学界の頂点に君臨していた非常に優秀な科学者だった。爬虫類のなかに恐竜というグループを見出し、そのグループを「恐竜(dinosaur)」と名づけたことでも有名である。

ダーウィンの進化理論に激しく反対したことから、進化を認めなかった人物と誤解されることもあるが、それは間違いである。

オーウェンは独自の進化理論を1848年に論文として発表しており、ダーウィンの『種の起源』が出版されるまでは、もっとも論理的な進化理論として知られていた。当時の知識階級(そのほとんどはキリスト教徒である)からは、ジャン=バティスト・ラマルク(1744~1829)やロバート・チェンバーズ(1802~1871)の進化理論より、はるかに高い評価を受けていたのである。

ただし、当時(19世紀)のイギリスの常識を知らない私たちにとって、オーウェンの進化理論を理解することは難しい。

そこで、オーウェンの考えを、別の2人の考えと比較しながら見ていこう。一人はダーウィンで、もう一人はフランスの解剖学者であるジョルジュ・キュビエ(1769~1832)だ。

『種の起源』でも否定していない「神」

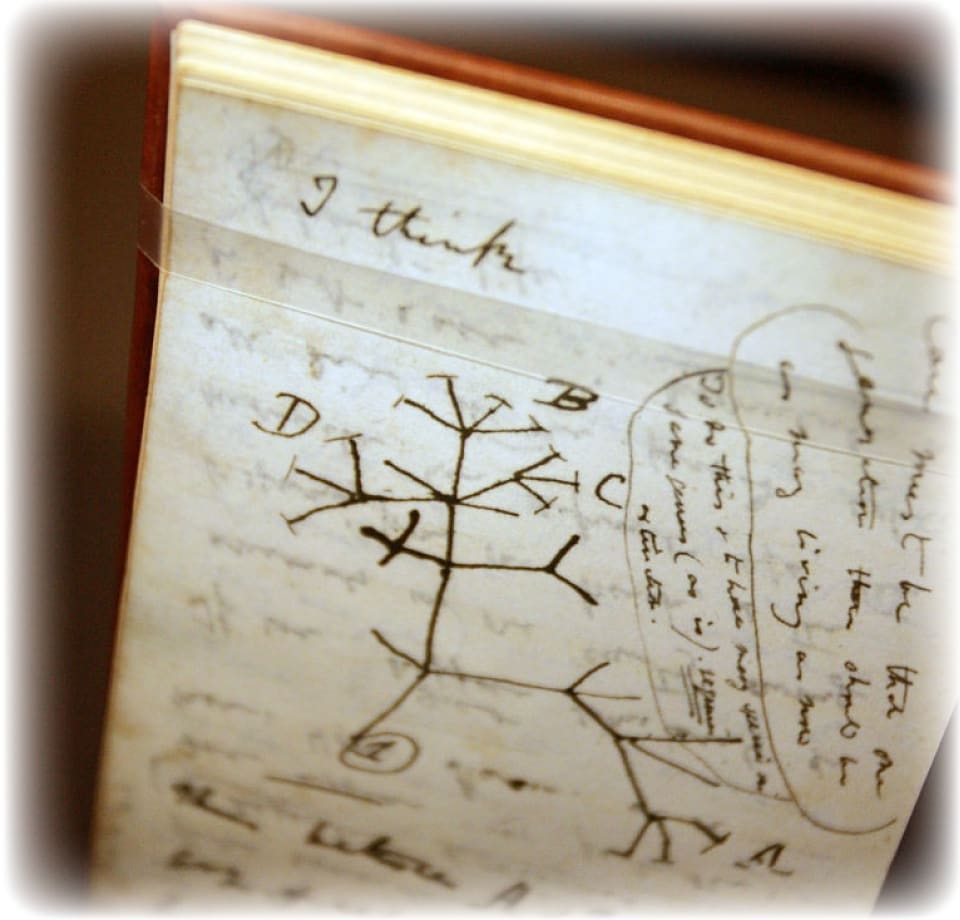

まずは、ダーウィンだ。晩年のダーウィンは、キリスト教への信仰を失ってしまったけれど、『種の起源』を出版した時点では、(自伝によると)まだキリスト教への信仰を失っていなかった。そのため、『種の起源』には「神」が登場する。

最初の生物だけは神が創造したが、そこからは進化によってさまざまな生物が生じたというのが『種の起源』の主張である。

この世に起きるすべての現象は神の御業によるのだが、それらの現象が起きる原因は、2つに分けられる。「一次的原因」と「二次的原因」だ。

一次的原因というのは神による直接の働きのことで、二次的原因というのは神が設定した法則によって間接的に現象が起きることだ。

『種の起源』によれば、最初の生物が生じたのは一次的原因によるが、その後さまざまな生物が生じたのは二次的原因によるわけだ。ダーウィンは進化を、神が設定した法則だと(少なくとも『種の起源』を出版した時点では)見なしていたのである。

オーウェンの考える、一次的原因と二次的原因

それでは、オーウェンは、進化をどのように考えていたのだろうか。オーウェンは、神が生物の「原型」というものを計画したと考えた。「原型」については後で説明することにして、話を先に進めよう。

オーウェンは、その原型を基に、生物はさまざまな道筋を通って変化して、つまり進化して、さまざまな生物が生じたと考えた。つまり、原型が計画されたのは一次的原因によるが、その後さまざまな生物が生じたのは二次的原因によるわけだ。

もちろん、自ら手を下さないとしても、神はその生物の変化をすべて予知していたとオーウェンは考えていた。ともあれ、進化を二次的原因と見なすところは、ダーウィンの考えに似ていると言える。

キュビエが注目した環境と生物デザインの関係

それでは、次にキュビエと比較しよう。地球における生物の多様性は驚くべきものだが、キュビエにとってそれ以上に驚異的なことは、生物のデザインが環境にみごとに適応していることであった。

たとえば、肉食獣は鋭い牙を持っているだけでなく、獲物を捕らえるための鉤爪なども持っている。このように生物の体は、全体として一つの機能を行うように、さまざまな部分が統合されている。

そのため、もしも体の一部が変更されただけでも、全体としての統合が崩れて、その生物の生存にとって致命的な影響がでる可能性が高い。

したがって、生物の体に大きな変更が生じることは不可能であり、生物種は安定した単位で、進化することはないと考えていた。ちなみに、キュビエは、一つの骨からでもその生物の全体像が推測できると言っている。

オーウェンが生物デザインに見出した「相同」

オーウェンは、生物の適応的なデザインに注目するキュビエの考えは受け継ぎながら、さらにその奥にある根本的な法則に気づいたのである。

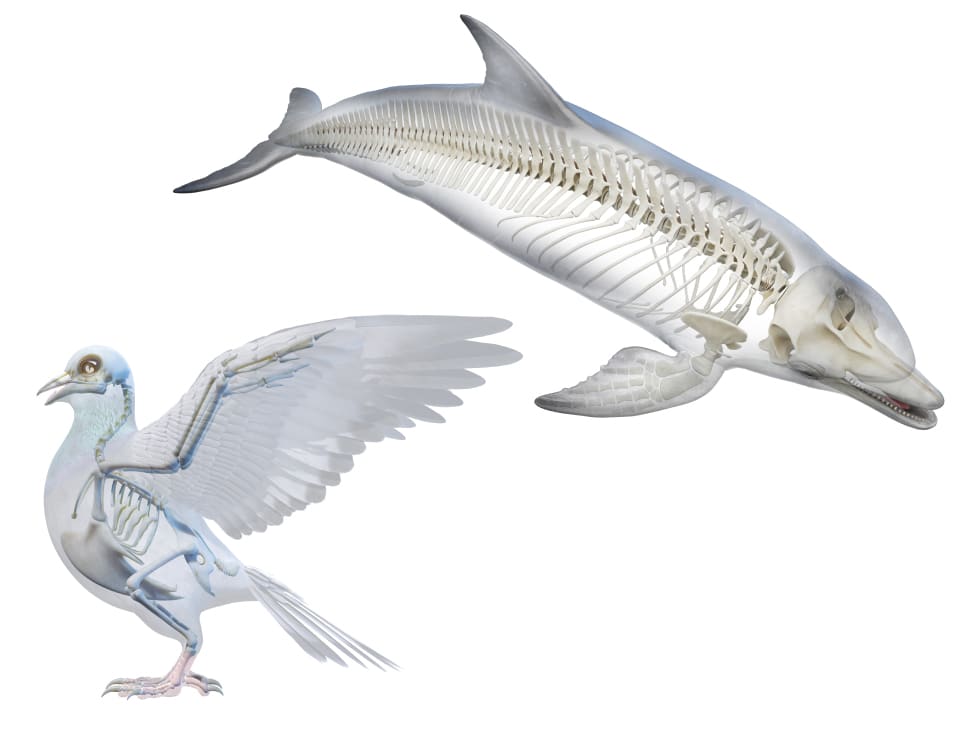

キュビエは、鳥の翼やイルカの鰭の構造を、機能の面から説明することはできた。鳥の翼は飛翔するために、イルカの鰭は水中を泳ぐために、みごとにデザインされているからだ。

ところが、その一方で、鳥の翼とイルカの鰭にはたくさんの共通点がある。

たとえば、翼も鰭も、体からまず1本の骨が伸び、その先に2本の骨が関節している(私たちの腕もそうだ。肩から肘までは1本の骨(上腕骨)で、肘から手首までは2本の骨(尺骨と橈骨)で支えられている)。

こういう構造的な共通性を、オーウェンは「相同」と名づけた。

キュビエは相同についてうまく説明できなかったが、オーウェンは原型という概念を使って相同を説明したのである。

ちなみに、この「相同」に当たる事実を発見したのはオーウェンが初めてではなく、古代から一部の人には知られていた。しかし、注意深い観察により多くの相同現象を正確に見出したのはオーウェンが初めてであった。

神の計画である、脊椎動物の「原型」

それでは、オーウェンのいう原型とは何だろうか。それは具体的な生物ではなく、神の計画の一つであった。

脊椎動物にはさまざまな種が存在するが、それらはすべて一つの原型が具体化したものである。原型が長い時間をかけて少しずつ具体化していく過程が進化であり、その過程が化石として残るとオーウェンは考えていたようだ。

間違えやすいが、この脊椎動物の原型は、脊椎動物の共通祖先ではない。おそらく脊椎動物の原型は、初期の魚類において初めて具体化されたのだが、その初期の魚類が「原型そのもの」というわけではない。

原型は、現在生きているさまざまな脊椎動物のなかに存在しているのと同様に、初期の魚類のなかにも存在している。逆にいえば、原型が具体化したものが生物なのだ。人間において頂点に達する神の計画は、原型という形で昔も今も存在しているのである。そして、その原型を発見したことが、自身の最大の業績だとオーウェンは考えていたようだ。

このようなオーウェンの考えは、イギリスの知識階級によって支持されており、さきほど述べた1848年の論文も、英国科学振興協会から依頼されて書いたものである。『種の起源』が出版されるまでは、もっとも高い評価を受けていた進化理論だったと言えるだろう。

『種の起源』出版で、一変する状況

ただし、生物の時間的変化を神の計画の時間的現実化として捉えたためか、オーウェンは、生物が変化する仕組みについては、あまり深く考えなかったようだ。

1859年に『種の起源』が出版されたあとで、オーウェンは、自分のほうが先に自然淘汰を考えついていたと言っている。もしかしたら、それは事実かもしれない。オーウェンはいくつもの進化の仕組みを思い描いてはいたようなので、そのなかに自然淘汰が含まれていたかもしれない。しかし、頭のなかで何を考えていたにせよ、きちんと記述することはしなかった。

そして、『種の起源』が出版されると、状況は一変する。「相同」という現象を説明するために、オーウェンは「原型」を用いたが、ダーウィンは「共通祖先」を用いた。そして、「共通祖先」を用いた説明のほうが、はるかにシンプルだった。

たとえば、鳥の翼とイルカの鰭に共通性があるのは、共通祖先の特徴を引き継いだからだというのである。

『種の起源』が出版されると、たちまち激しい批判の波と、それ以上の賛同の大波が沸き起こった。そして、たった10年ほどで、世界に進化理論を普及させ、反進化論者を激減させてしまったことは、周知のとおりである。

人の性に埋もれていった、オーウェンの進化理論

そんな波のなかで、オーウェンの進化理論は忘れ去られていく。

ダーウィンの進化理論より知名度が低いのはしかたないとしても、ラマルクやチェンバーズの進化理論に比べてもはるかに知名度が低いのはなぜだろうか。両者に比べれば、はるかに大量で正確なデータに基づいた進化理論であったのに。

一つの理由としては、オーウェンの進化理論がわかりにくいからではないだろうか。わかりやすいものを信じたくなるのは、人の性なのかもしれない。

コメント