なんと、地球丸ごと氷に覆われた時代があった…生物進化と地球進化の「衝撃的なシンクロ」事件

「進化曲面」で考える進化

前回、見てきたダーウィンの自然選択説は、いろいろと批判を受けてきましたが、変異が起きるしくみが説明されていないなどの欠点はあるものの、さきほど紹介した突然変異説や、新たに発展してきた遺伝学により補強されていきます。

さらに、変異の多くは自然選択的に有利でも不利でもないという、日本の遺伝学者の木村資生(きむら・もとお。1924〜1994)が唱えた「中立進化説」が登場します。当初は自然選択説に対抗するものともみられましたが、変異はすべて中立であるとする考えは、実は自然選択説と共通するものであり、やがて両者は統合されていきました。

こうして自然選択説のもとにこれらの説が一つにまとまっていき、現在では「総合進化説」や「ネオ・ダーウィニズム」などとよばれ、さまざまな修正を受け入れながらも基本的には進化のメカニズムの中心にすえられて、ダーウィン進化論は進化学の主流となっています。NASAの生命の定義にも「ダーウィン進化しうる自立した分子システム」と明記されています。

変異が中立であることも、いまでは広く受け入れられています。しかしそうだとする

と、変異した場合も、種の母集団が大きいと、徐々にその変異は薄められて、いずれはもとに戻ってしまうことになります。

「進化曲面」で考える進化

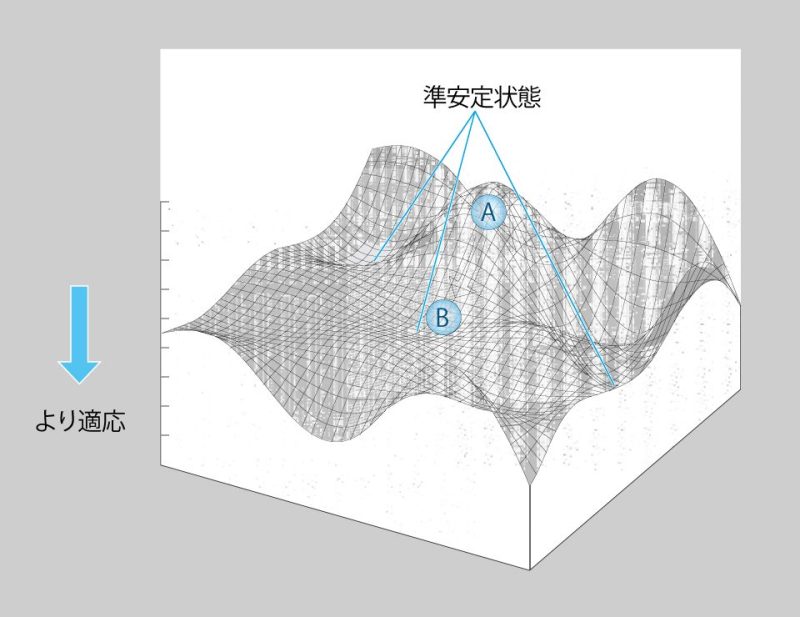

このような進化のダイナミズムについて、曲面に描いて示す「進化曲面」というものがあります。

図「進化曲面」がその一例で、下にいくほど、環境によく適応しているものとします。山の上のAは十分に適応していないため、変異によって適応しやすく、明らかに有利な変異が生じれば谷底に向かって転がって(適応が進んで)いきます。

準安定な場所Bに達すると、少々の変異が起きても谷から脱出するのはそう簡単でないので、通常は準安定点周辺に留まります。このあたりの挙動は、最近ではコンピュータ・シミュレーションでも解析されています。

個体数が多いときは、少数の有益な遺伝子が集団に広まるにはかなりの時間がかかりますが、個体数が少ないときは、場合によっては比較的短時間で集団に広まる可能性も出てきます。

このように偶然によって遺伝子が広まることを「遺伝的浮動」といいます。図「進化曲面」でいえば、谷から山を登り、さらに隣の谷へと「たまたま」向かう可能性もあるのです。

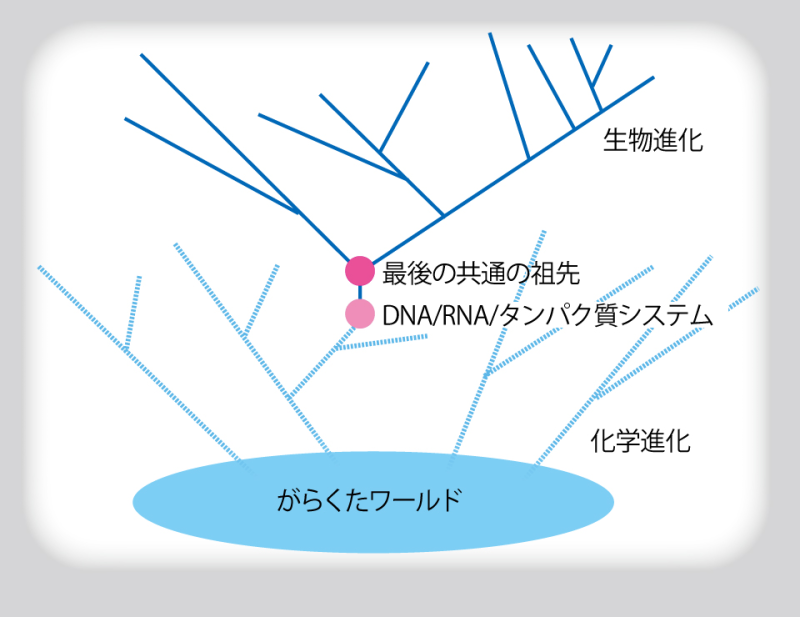

こうした考え方は、化学進化にも適用できるのではないでしょうか。化学進化では、非生命が私たちの共通の祖先(RNAやタンパク質を用いる生命)をめざして一直線に進んだように考えられがちです。

生物進化では、地球には過去も現在もさまざまな生物種が併存しているのに対し、化学進化では、1種類の生命システムしか地球に残っていない(少なくとも見つかってはいない)ので、そう考えられてもしかたない面はあると思います。

しかし、現在は1つしかなくても、40億年前もそうだったとはかぎりません。上にあげた図「化学進化から生物進化へ」で示したように、さまざまな生命システムが併存していた時代もあったでしょう。そのなかで、そのときの環境に適したもの、あるいは「たまたま」浮動により選ばれたものが、共通祖先へと進化していったとも考えられるのではないでしょうか。

アストロバイオロジーからみた地球の生物進化

繰り返しになりますが、NASAがアストロバイオロジーについて、「地球および地球外における生命の起源・進化・分布と未来を探る」と定義しているように、生物の「進化」も、その研究領域に含まれています。では、アストロバイオロジーから考える生物進化は、従来考えられてきた生物進化と、どのように違うのでしょうか。

NASAの定義は「地球および地球外における」進化ですので、まず「地球における」進化という視点でみると、アストロバイオロジーが従来の生物進化の見方と大きく異なるのは、生物が生息している天体との「共進化」として議論するところです。つまり、生物の進化と地球の進化は、シンクロしながら進んでいくと考えるのです。

地球の生物進化のなかでもいくつか、生物進化と地球環境の進化がシンクロしているところがありました。たとえば、27億年前までにはシアノバクテリアのような酸素発生型の光合成生物が繁栄し、海水中の酸素濃度を押し上げました。そのため海水に溶けていた鉄(Fe²⁺)が酸化して、溶けにくい(Fe³⁺)に変わりました。このことにより鉄の沈殿が起き、「縞状鉄鉱層」とよばれる特徴的な地質ができました。

シアノバクテリアによる酸素発生はその後も続き、25億〜20億年前くらいに大気中の酸素も増えだします。この大気の酸素濃度上昇は「大酸化事変」とよばれ、地球と地球生物たちに大きな影響を与えました。その最大のものが、「全球凍結」(スノーボール・アース)事件です。

◇ ◇ ◇

全球凍結事件が地球の生命に与えた影響とはどういったものでしょうか。そして、さらに、生命進化を手がかりに、生命のあり方を広く宇宙にも広げていきます。

コメント