「脳が大きいと長寿命」衝撃の真偽…じつは、当てはまらない残念な生物がいる。「常識」が通じない、納得の理由

一般に脳が大きく知能も高い生物は、寿命も長いと言われます。事実、データベースを利用した研究でも、脳の大きさと寿命の相関は認められるそうです。

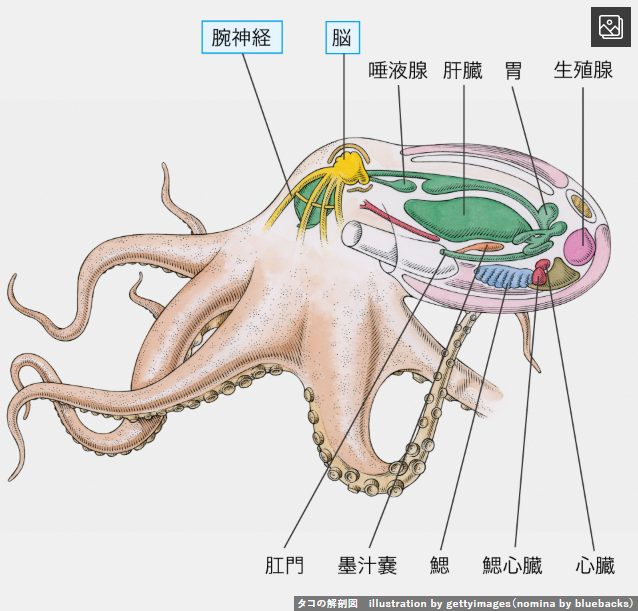

ところで、無脊椎動物のイカやタコの仲間には、かなり知能の高い種がいますが、その寿命は長くありません。この不思議をどう考えるか、イカやタコの進化から、その秘密を探っていきます。

「脳が大きい動物は長生きである」は本当か

脳が大きくて知能が高いと考えられている動物は、一般に長寿の傾向がある。知能が高い動物としては、チンパンジーなどの類人猿やイルカの仲間が有名だが、カラスやオウムの仲間もそれらに劣らず知能が高い。そして、これらの動物は、たいてい寿命が長いのである。

チンパンジーのなかには60年以上生きるものがいるし、イルカも50年以上生きることがある。イルカに近縁なシャチの場合、90歳に達するものもいるようだ。カラスやオウムの仲間も体が小さいわりには長生きで、だいたい20年ぐらいは生きる。とくにワタリガラスは69年生きた記録があるし、アフリカに棲む大型のインコであるヨウムは50年ぐらい生きる。

また、データベースを使って493種の哺乳類を調べた研究でも、脳のサイズと寿命のあいだには、はっきりした相関関係が認められている。どうやら脳が大きい動物が長寿であることは(少なくともそういう傾向があることは)事実のようである。

脳が大きいから長生きなのか、長生きだから脳が大きいのか

なぜ脳が大きい動物は長寿なのか、はっきりしたことは分からない。しかし、以下のようなアイデアが語られることはある。

変化の激しい環境に棲んでいる場合、経験したことのない状況や複雑な状況に対応する必要が出てくる。そういうときには、脳が大きいほうが状況にうまく対処できるというのである。

あるいは、脳が大きく成長するためには時間がかかるし、その大きな脳を使って学習するためにも時間がかかる。そのため、寿命が長くなったのだという話もある。

脳が大きい動物が長命である理由のアイデアとして3番目のものは、脳が大きいメリットは、長く生きたほうが大きくなるというものだ。手間暇をかけてせっかく世界について学んでも、そこで死んでしまったら意味がない。長生きをすればするほど知識や賢さを活かす時間が長くなるので、脳を大きくするメリットも大きくなるというのである。

ただし、2番目や3番目のアイデアについては、因果関係が逆かもしれない。脳が大きくなったから長生きになったのではなく、長生きになったから脳を大きくすることができたのかもしれない。それはともかく、脳の大きさと寿命のあいだに関係があることはたしかなようだ。

なぜタコは脳が大きいのに短命か

しかし、この脳と寿命の関係には不思議な例外がある。それはタコとイカだ。

タコやイカは無脊椎動物だが、やはり脳が大きくて賢い動物である。たとえば、タコは道具を使う。かつては道具を使うのは人間だけだと思われていたが、1960年代にチンパンジーが道具を使うことが正式に報告されてから、他にも何種かの動物が道具を使うことが知られるようになった。タコもその仲間入りをしたわけだ。

インドネシアのメジロダコは、二枚貝の貝殻やココナッツの殻を2枚合わせて、そのなかに体を入れてしまう。これは捕食者から身を守るための行動と考えられている。さらに、メジロダコは、道具を運んだりもする。8本の腕を傘のように広げて、それぞれの腕の根本でココナッツの殻を挟んで持ち上げる。そのままの姿勢で、腕の先端を足のように使って、器用に海底を歩いていくのである。

また、飼育下のタコの場合、蓋をした透明な瓶のなかにカニなどのエサが入っていると、蓋を取ってなかのエサを食べることもできる。コルク栓なら抜いてしまうし、ねじ式の蓋なら回転させて開けてしまうのだ。

遊ぶタコに、数えるイカ

遊び(のようなこと)をすることも賢さの一つの指標とされているが、タコも遊び(のようなこと)をする。たとえば、水槽に瓶を浮かべると、タコは瓶に水を憤きかける。

すると、瓶はタコから遠ざかっていくが、水槽内を循環する水の流れによって、ふたたびタコの近くに戻ってくる。すると、タコはまた水を噴きかける。そうして、何回も瓶を行ったり来たりさせて、遊びのようなことをするのである。

さらに、これはタコでなくイカの話だが、数を数えることもできる。たとえば、コウイカにエビをエサとして与えるときに、2匹と3匹を選択させると、ちゃんと3匹のほうを選ぶのだ。ちなみにコウイカは、4匹と5匹も区別することができた。これは、多くのサルを凌ぐ優秀な成績である。

このように、タコもイカも賢い動物なのに、寿命はたいてい1年ぐらいだ。世界最大のミズダコは、腕を広げると5メートル、体重も50キログラムに達する巨大なタコだが、それでも4年ぐらいしか生きない(ダイオウイカについては後述する)。

しかも、タコやイカは生涯に一回しか繁殖しない動物で、産卵すると急速に衰えて死んでしまう。ただし、タコや一部のイカのメスは産卵後もしばらく生きて、卵の世話をする。卵に水をかけたり、ゴミを取ったりするのである。しかし、それもせいぜい数か月で、卵が孵化して幼生が水中へ泳ぎ出すと、すみやかに母親は死んでしまうのだ。

人間を中心に考えない

このように、タコやイカは脳が大きくて賢いのに短命である。急速に成長して、すぐに卵を産んで、そして速やかに死んでしまう。賢さを活かす時間はとても短い。どうしてこんなに寿命が短いのだろうか。

おそらく答えの一つは、そういう問いを立てること自体がおかしいというものだろう。

「タコやイカは賢いのに短命である」ことが不思議なのは、私たちヒトを中心に考えた場合である。私たちを含む哺乳類や私たちと近縁な鳥類と比べたために、タコやイカが「賢いのに短命」なことが不思議なのだ。しかし、脊椎動物における常識は、軟体動物における非常識かもしれない(哺乳類や鳥類は脊椎動物に属し、タコやイカは軟体動物に属する)。

タコやイカの進化から、「賢いのに短命」を考えてみる

タコやイカは、おそらく殻のある祖先から進化してきたと考えられている。そういう意味では、タコやイカに比較的近縁だが、現在も殻を持っているオウムガイのような動物が祖先だったのだろう。

しかし、その子孫のなかには、殻を捨てるものが現れた。それがタコやイカの仲間だ。そして、殻を捨てることによって、大きな影響が2つ現れた。

殻を捨てることによる影響「神経系の複雑化」

1つは、神経系の複雑化だ。

タコやイカは、殻を捨てることによって、かなり自由に動けるようになった。しかも、タコやイカの腕には関節がない。関節がある腕より関節がない腕のほうが、自由に細かく動かすことができる。

*このページから読まれた方:「脳は大きいと長寿命」に、タコやイカがあてはまらない不思議…解説の前半はこちらです。

だが、より自由で細かく動かせるということは、より複雑なコントロールが必要だということでもある。つまり、より大きな脳が必要なのだ。しかも、腕の数が多ければ、なおさらその傾向は強まっただろう。

殻を捨てることによる影響「外敵に襲われやすくなる」

2つ目の影響は、殻を捨てたことによって、外敵に襲われやすくなったことである。しかも、自分自身もエサを探さなくてはならないので、海のなかを動き回らなくてはいけない。じっと隠れているわけにはいかないのだ。

そのため、タコやイカの死亡率はかなり高いと考えられる。そういう生物には自然淘汰が強く働く。なるべく早く成長して、なるべく早く子を作るように、自然淘汰が強力に働くのである。そのために、寿命が短くなったと考えられる。

これには間接的な証拠もある。たとえば、タコやイカに比較的近縁だが、現在も殻を持っているオウムガイは、だいたい20年ぐらい生きる。オウムガイは殻を持っているために捕食者に襲われることが少ない。それが長寿の理由の一つだろう。

また、殻がなくても深海に棲むタコは、長寿の傾向がある。太平洋の深海に棲むホクヨウイボダコは、ある見積もりでは16年ほど生きると言う。深海は、少なくとも浅海に比べれば、かなり捕食者が少ない。それが、長寿の理由の一つと考えられている。

ちなみに全長が14メートルに達するダイオウイカは、比較的深海に棲んでいるし、体も大きいので、寿命が長いことが予想される。しかし、残念ながら、寿命はよくわからない。2~3年と考える研究者がいる一方で、35年は生きると考える研究者もいる。

タコやイカの進化にはわからないことが多く、確実なことを述べるには証拠が不足している。しかし、私たち脊椎動物と比べると不思議に見えるタコの特徴も、軟体動物のなかで考えれば、つじつまの合うことも多い。

脳が大きいことと寿命が短いことだけを考えると、不思議に思えるタコやイカも、殻を捨てたという過去の進化を考えに入れると、納得できることも多い。やはり、タコにはタコの、イカにはイカの世界があるということかもしれない。

コメント