だから、クジラの下腹部に埋もれた「痕跡の謎」を納得させられた…じつは、『種の起源』は、進化論を示しただけではない。他説を圧倒的な力でねじ伏せる、驚愕の論旨の中身

チャールズ・ダーウィンによる『種の起源』は、出版されるやいなや、たちまち多くの反論が出たものの、それを凌駕する圧倒的な支持を集めました。なぜ、ダーウィンの『種の起源』が、そこまで支持を集めるに至ったのでしょうか。

それは、それまでの進化論(や反進化論)が、納得のいく説明を提出できなかった数々の問題に対して、じつに鮮やかで、簡単に理解できる説明がなされていたからに他なりません。いったい、その説得力は、『種の起源』のどこにあるのでしょうか。

ダーウィンの時代は進化論が流行していた

ダーウィンが生きていた19世紀のイギリスでは、進化論が流行していた。もっとも、それは進化論が社会的に広く受容されていた、ということではない。

進化論を支持するにせよ、進化論に反対するにせよ、知識階級のあいだでは進化に関する文献が出版されたり、それが話題になったりすることが多かったということだ。

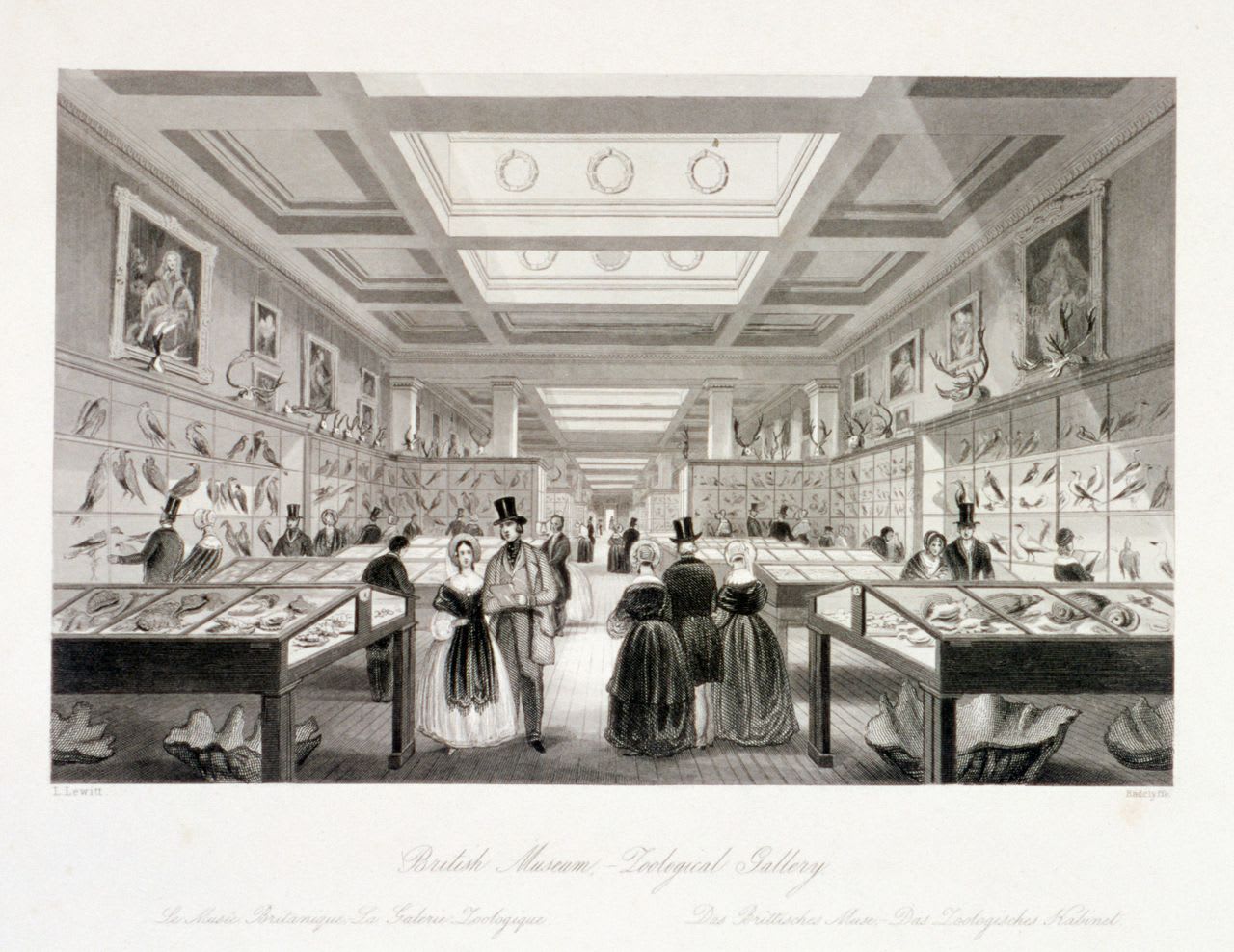

フランスの博物学者であるジャン=バティスト・ラマルク(1744~1829)の進化説は、イギリスの地質学者チャールズ・ライエル(1797~1875)によって紹介されたため、当時のイギリスでもよく知られていたし、スコットランドのジャーナリストであるロバート・チェンバーズ(1802~1871)は、著書『創造の自然史の痕跡』(1844)のなかで進化論を展開し、大きな反響を呼んだ。

この『創造の自然史の痕跡』に対する反論はいくつも出版されたが、スコットランドの地質学者であるヒュー・ミラー(1802~1856)の『足跡』(1849)がもっとも広く読まれたようだ。

この『足跡』でミラーは進化を否定しており、ダーウィンの『種の起源』(1859)が出版された後にも第5版(1861)が刊行されて、『種の起源』の批判書としての役割も果たした。

とはいえ、じつは『創造の自然史の痕跡』も『足跡』も、科学書としては不十分な内容なのだが、両書とも爆発的な人気を呼んだのである。

そういう状況のなかで、チャールズ・ダーウィンによる『種の起源』が出版される。たちまち多くの反論が沸き上がったものの、それを飲み込んでしまうほどの圧倒的な支持を集め、出版からわずか10年ほどで世界を変えてしまった。強硬に進化を認めない人は、あっと言う間に激減したのである。

なぜダーウィンの進化理論だけが諸説を圧倒したのか

しかし、なぜダーウィンの進化理論だけが、他の進化思想や反進化思想を圧倒できたのだろうか。

その理由については、誤解されていることが多いように思う。「ダーウィンのいうことだけが正しくて、他の進化思想が間違っていたから」というわけではないのだ。

いや、たしかに現在から考えれば、ダーウィンの進化理論の一部は正しかったのだけれど、その正しい部分についてはイギリスの博物学者であるアルフレッド・ラッセル・ウォレス(1823~1913)も(同じではないが)似たようなことを主張していたし、他の進化思想にだって部分的には正しいところもあったのである。

たとえば、ダーウィンの進化理論において非常に重要な「自然淘汰」という進化の仕組みでさえ、当時はあまり認められていなかった。

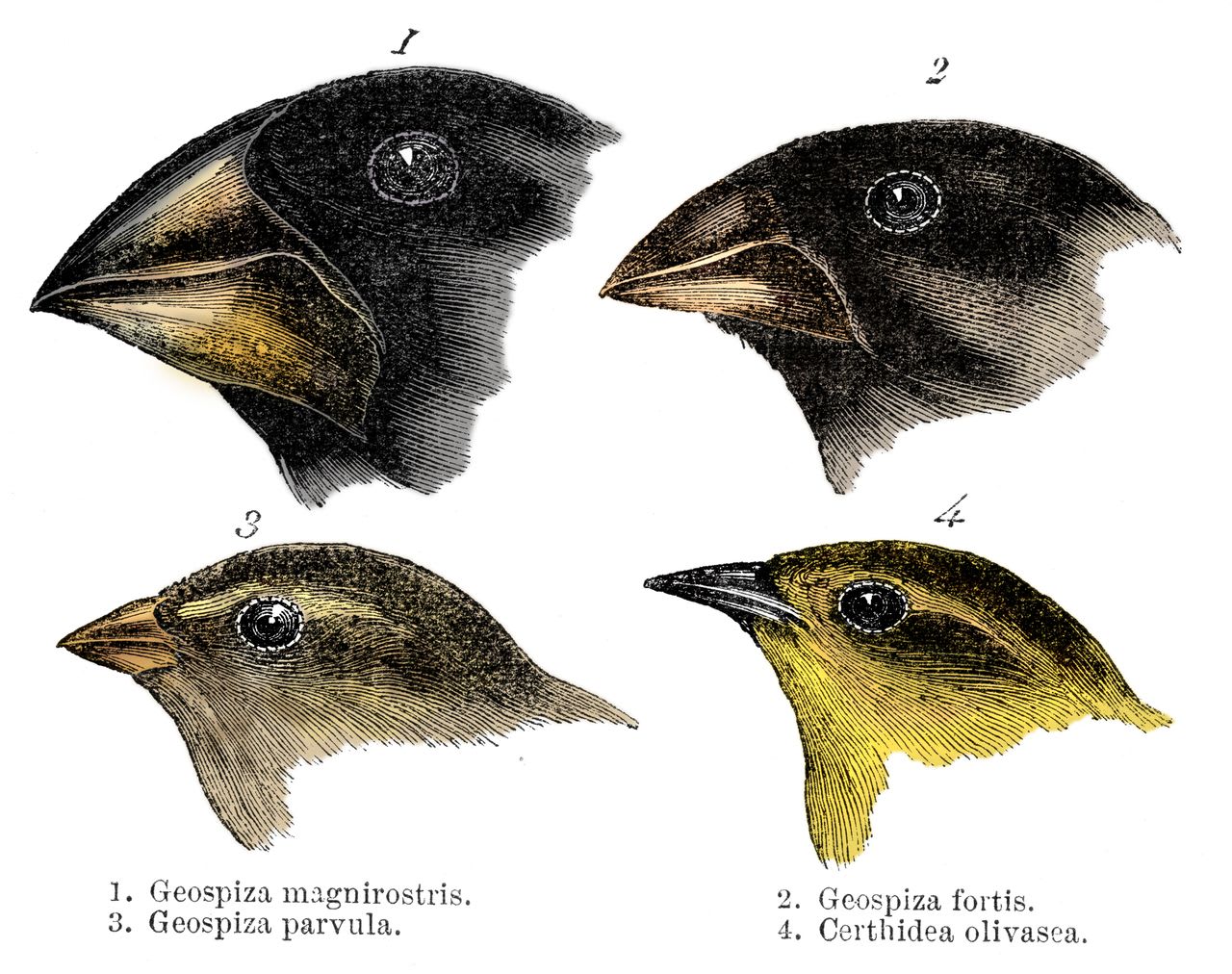

ダーウィンによるフィンチのイラスト。自然選択によりそれぞれの食物に適した嘴を持つに至ったと考えられる(『ビーグル号航海』に収録/ John Gould)

ダーウィンを強力に擁護し、ダーウィンのブルドックとまで呼ばれたイギリスの生物学者トマス・ヘンリー・ハクスリー(1825~1895)でさえ、自然淘汰については疑いを持っていた。

ダーウィンの進化理論が、他の進化思想より正しいとは、かならずしも思われていなかったのである。

当時のキリスト教神学における2つの考え

当時の人々にとって(いや、もちろん現在の人々にとっても)、生物の多様性は驚くべきものに感じられただろう。しかし、それ以上に驚異的なことは、生物のデザインが環境にみごとに適応していることであった。

このような生物のみごとなデザインが、何らかの自然現象によって偶然に生じたものとはとても考えられない。そのため、それぞれの生物種はすべて神が直接創造したものだ、と考える人が多かった。これは、個別創造説と呼ばれる考え方だ。

ところで、この世に起きるすべての現象が神の御業によるとしても、それらの現象が起きる原因は、2つに分けて考えられていた。

「一次的原因」と「二次的原因」だ。

一次的原因というのは神による直接の働きのことで、二次的原因というのは神が設定した法則によって間接的に現象が起きることだ。

個別創造説は生物の多様性を一次的原因によって説明する説であり、進化を否定する考えだ。神が直接創ったものは完璧なので、変化しないということらしい。

いっぽう、二次的原因によって生物の多様性を説明する説もあった。これは、何らかの意味で進化を認める考えになる。

神による最初の生物の創造だけが一次的原因で、その後、二次的原因によって生物が変化した結果、多様性が生み出された、と考えるからだ。

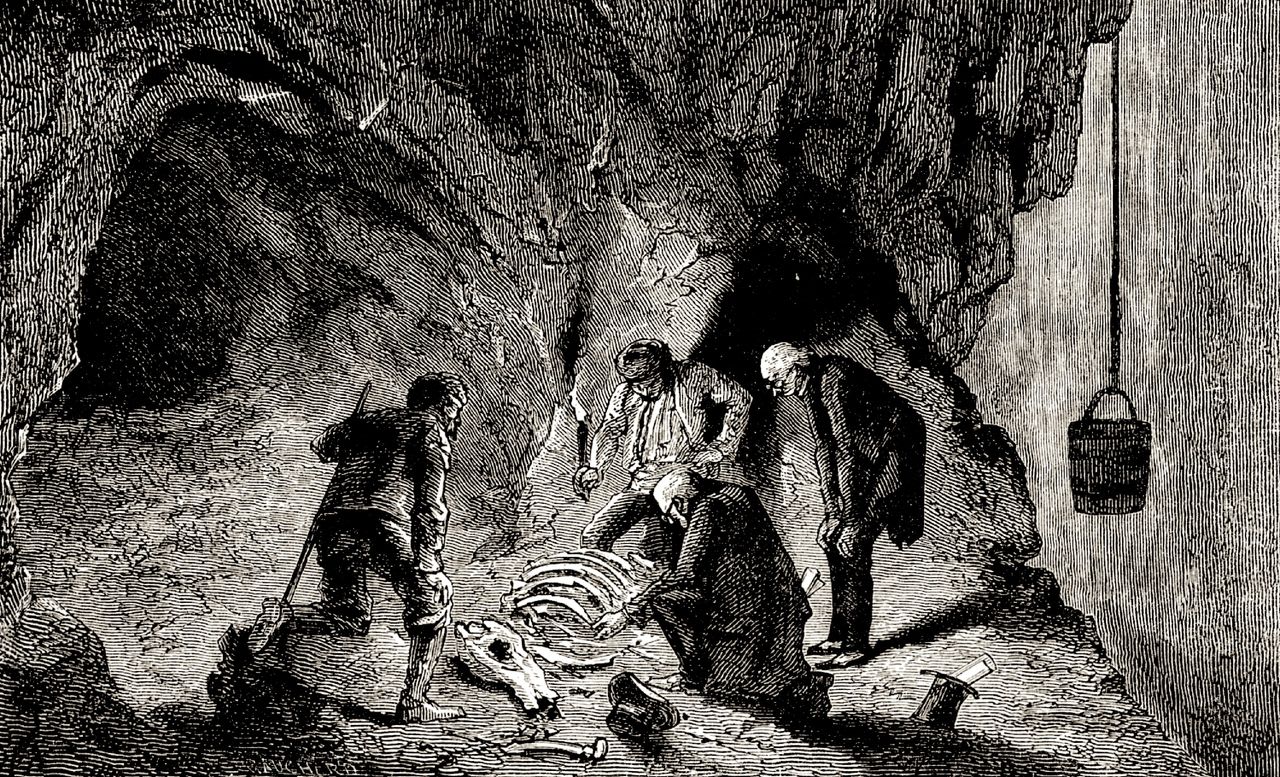

化石記録がダーウィンの進化論を後押しした

19世紀のイギリスでは個別創造説が広く信じられていたものの、それを信じていた人のなかにも、もし進化に対する納得できる説明が見つかれば、進化を受け入れようと考えていた人もかなりいたらしい。

そう考えた理由の一つは、化石記録である。すでに当時は、かなりの化石が記録されており、時代によって生物が変化するようにも見えたからだ。また、種が絶滅することも認められつつあった。神が創った完璧な種が絶滅することは考えにくいので、絶滅は個別創造説にとって不利な現象だったのである。

ということで、二次的原因によって生物の多様性を説明することが、当時のイギリスにおける進化思想であった。それは、ダーウィンの理論も例外ではなかった。

『種の起源』のなかでダーウィンは、生物の進化は神が設定した法則にしたがって起きる、と主張しているのである。そういう意味では、ダーウィンの理論も他の進化思想も同じようなものであった。

他の進化思想には神が介入していたが、ダーウィンの進化理論には神が介入していなかったわけではない。ダーウィンの進化理論にも神は介入していたのである。

それにもかかわらず、なぜダーウィンの理論だけが、他の進化思想や反進化思想を圧倒することができたのだろうか。

じつは進化学は描かれていない、『種の起源』の後半

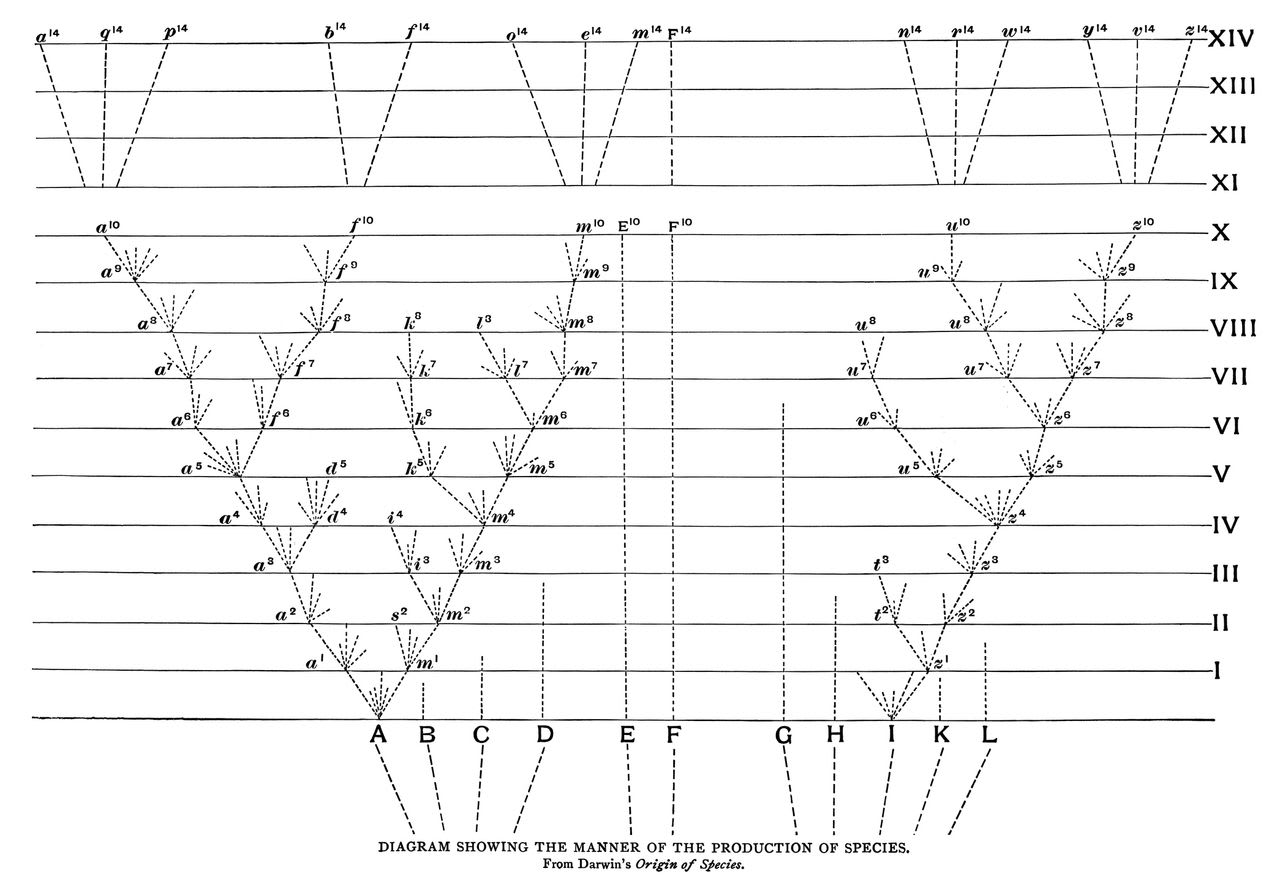

『種の起源』は全部で14章からなっているが、進化理論を展開しているのは第1章から第5章までである。

では、第6章以降には何が書いてあるのだろうか。

じつは、この第6章以降に書いてあることが、『種の起源』の真価であり、他の進化思想や反進化思想を圧倒できた理由なのだ。

第6章以降に書かれていることは、じつは進化学ではない。地質学や生物地理学や動物行動学や分類学や形態学や発生学について書かれている。そして、それぞれの分野におけるさまざまな問題を、進化理論によってみごとに説明してみせたのである。

いとも簡単に説明できた「分類体系の構造」

たとえば、生物の分類は、入れ子状の構造になっている。いくつかの「種」が集まって「属」になり、さらにいくつかの「属」が集まって「科」になる。

こういう分類体系は、生物が枝分かれしながら進化してきたと考えれば、うまく説明することができる。

同じ「属」に含まれるいくつかの「種」は、同じ共通祖先から枝分かれして進化してきた子孫なので、共有する形質をたくさん持っている。さらに、同じ「科」に含まれるいくつかの「属」に含まれるたくさんの「種」は、さらに古い共通祖先から枝分かれして進化してきた子孫なので、共有する形質をいくらか持っているが、同じ「属」に含まれる「種」同士ほどは似ていない。

このようにして、個別創造説ではうまく説明できなかった分類体系の構造を、ダーウィンはかんたんに説明することができたのである。

納得せざるを得ない…「痕跡器官」の説明

また、痕跡器官についても、ダーウィンはかんたんに説明することができた。

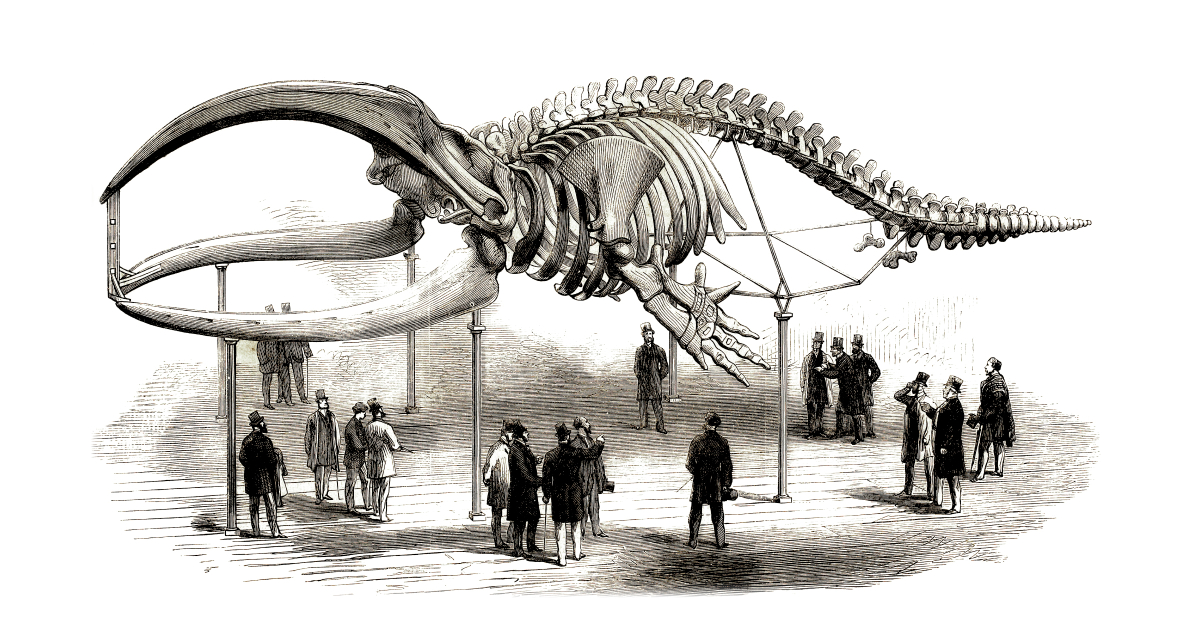

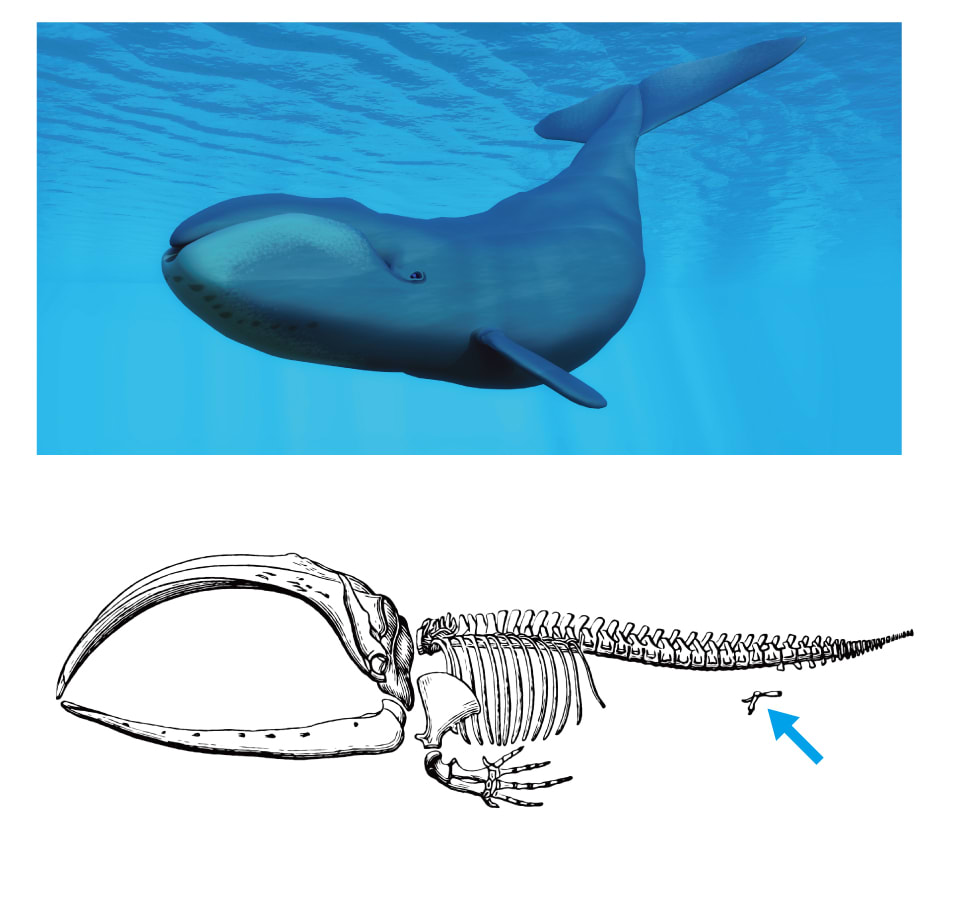

たとえばクジラには後ろ足がないが、体の内部には後ろ足の骨が痕跡的に残っている。これは、クジラの祖先には肢があったが、水中生活をするようになって、肢が退化するような進化が起きたと考えれば、うまく説明することができる。現在のクジラは、肢が退化している途中なのである。

この痕跡器官についても、個別創造説ではうまく説明することができない。痕跡器官は余分な物質を排出するために存在すると説明されたこともあるが、何だかよく意味がわからない。クジラの仲間はみんな一律に、骨を作る材料が余っているとでもいうのだろうか。

『種の起源』の後半で見せた他説を圧倒する違い

ダーウィンが『種の起源』で成し遂げたことは、自身の進化理論を世に示しただけではない。それなら、他の多くの進化論者も行ってきたことだ。

ダーウィンはそれに加えて、生物学のいろいろな分野の問題を進化理論によってみごとに説明してみせたのだ。そして、ダーウィンの進化理論の有効性が圧倒的であることを、いやというほど見せつけたのである。

ダーウィンは慎重な性格で、自身の進化理論の弱点をきちんと『種の起源』に書いて、それについての弁明を行っていると言われることもある。たしかにそういう面もあるだろうが、それはあまりにも表面的な読み方である。

『種の起源』の第6章以降は、自身の進化理論の弱点に対する言い訳なんかではない。自身の進化理論に対して予想される反論を、圧倒的な力でねじ伏せているのである。

私などは、『種の起源』の後半を読んでいると、もう勝負はついているのだから、そこまで他の説にダメ押しをしなくてもいいじゃないか、とダーウィンに言いたくなってしまうこともしばしばだ。ともあれ、こうしてダーウィンは、『種の起源』の後半で生物学全体を進化理論によって一つにまとめることに成功したのである。

コメント