JOG(1445) イザベラ・バード ~ 明治初年、東北奥地を旅した英国女性

東北奥地の貧しさ見せまいとするガイド鶴吉に、バードはイギリス人が失った純朴さを伝えたいと言った。

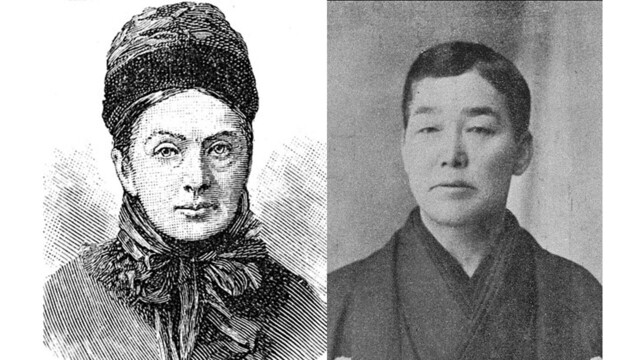

■1.イザベラ・バードと伊東鶴吉の再会

花子: 伊勢先生、JOGでは時々、イザベラ・バードという英国女性が書いた米沢のこんな記述が、紹介されていますね。

__________

南に繁栄する米沢の町があり、北には湯治客の多い温泉場の赤湯があり、まったくエデンの園である。「鋤で耕したというより、鉛筆で描いたように」美しい。米、綿、とうもろこし、煙草、麻、藍、大豆、茄子、くるみ、水瓜、きゅうり、柿、杏、ざくろを豊富に栽培している。

実り豊かに微笑する大地であり、アジアのアルカデヤ(桃源郷)である。自力で栄えるこの豊沃な大地は、すべて、それを耕作している人びとの所有するところのものである。[JOG(91)]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

__________

JOG(91) 平和の海の江戸システム

日本人は平和的に「自力で栄えるこの肥沃な大地」を築き上げた。

https://note.com/jog_jp/n/n58784197c546

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

花子: 明治の初年に東北地方を旅したイギリス人女性ということですが、いったい、どんな人で、なぜ女性の身で、まだ外国人も少なかった開国直後の日本を旅したんでしょう。

伊勢: ああ、イザベラ・バードだね。バードについては、植松三十里さんの『イザベラ・バードと侍ボーイ』を読んでみるといいよ。小説だけど、バード自身が書いた『イザベラ・バードの日本紀行』と読み比べてみても、かなり正確で、しかも読んで面白い。たとえば、こんな感動的なシーンもある。

__________

イザベラは六十二歳の二月十九日、横浜に上陸した。船着場で待っていたイトーに駆け寄って、声を弾ませた。

――イトー、ずいぶん貫禄が出たこと。いくつになったの?

――三十六歳です

――三十六? あの、ちっぽけだったボーイが?[植松、3253]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

伊勢: イトー、すなわち伊東鶴吉がバードの東北旅行のガイドをしたのは、明治11(1878)年、満18歳の時だった。バードはその時47歳。それから『イザベラ・バードの日本紀行』を英国で出版し、紀行作家としての地位を確立した。

一方のイトーは優れた英語能力と日本文化の理解を持ち、外国人観光客のガイドとして国際交流に貢献した。大正2(1913)年、54歳で亡くなった時は、新聞で「ガイドの元祖 日本一の通弁(通訳)」と報じられたそうだ。

そのイトーは、このバードとの再会の場面で、「でも私の誇りは世界的な旅行作家、イザベラ・バードの取材に同行したことです。それを一生の誇りにします」と語ったそうだ。

花子: 二人は東北旅行で一緒に苦労し、その後、バードは「世界的な旅行作家」となり、イトーは「ガイドの元祖」になったのですね。そうして16年後に再会した。とっても感動的な場面ですね。

■2.バードが日本まで来た理由

花子: 先生、イザベラ・バードさんはどうして海外旅行をするようになったんですか?

伊勢: バードは18歳の時に脊椎の疾患(腰痛)を患ったんだ。手術は受けたものの、その後も体調はすぐれず、スコットランドでの療養中、医師から「海を渡る旅」を勧められたんだよ。医者の勧めに従い、彼女は船で大西洋を渡ってアメリカへの旅に出た。この旅行によってだいぶ健康を回復したんだ。転地療法の一種だね。

花子: それで旅行家になったんですね。でも、どうして遠い日本にまで来たんですか?

伊勢: 日本も旅行して、さらに疾患の完治を目指したようだね。バード自身がこう書いている。

__________

一八七八年四月、わたしは母国を離れて前にも効果のあった方法で健康を回復するよう勧められ、日本を訪れることにした。気候のすばらしさよりも、日本には新奇なものがとびきり多くあり、興味がつきないはずだという確信に惹かれてのことである。ひとりぼっちで療養する身にはこれがとても本質的なところで、楽しさと健康の回復をもたらしてくれるのである。[バード、p4]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

花子: 日本の珍しいものに興味を持たれたんですね!

伊勢: それだけじゃないんだ。明治維新(1868年)後の急速な近代化の前に、旧来の日本の姿、特に西洋文明の影響が及んでいない奥地の現状を記録し、世界に伝えるという強い目的意識を持っていたんだよ。それで、まだ西洋人が足を踏み入れたことのない東北や北海道の奥地を旅したんだ。

花子: なるほど! 失われていく日本の姿を記録したかったんですね!

■3.「頼みます。うちの子にも薬をくだせえ」

花子: でも、外国人がそんな奥地を旅するなんて大変だったのでは?

伊勢: ああ、印象的なエピソードがあるんだ。会津盆地を旅していた時、街道から離れた山奥の集落で、なんとか泊めてもらった家でのことだ。ふすまの隙間から、煮炊きの煙が入り込んで、煙いし、暑くてたまらない。縁側の障子を開けると、何人もの男女が、異人を一目見ようと集まっていた。イトーはすぐに障子を閉めた。

伊勢: 部屋で寝ようとしたら、別の部屋から子供の咳が、ずっと聞こえてきた。イザベラは、イトーに薬箱を出して、あの咳をしている子を連れてきて、と言ったんだ。イトーがその子を連れてくると、イザベラは薬箱から小瓶を取り出して、コルクの栓を抜き、男の子の口を開けさせて、ほんの二、三滴、舌の上にたらした。それっきり、咳は聞こえなくなったんだよ。

翌朝、イトーはイザベラに揺り動かされて目が覚めた。「イトー、早く起きて。みんなに言ってちょうだい。私は医者じゃないって」

花子: いったい、どうしたんですか?

伊勢: 縁側の外には、大勢の村人たちが押し合いへし合いで並んでいた。「頼みます。うちの子にも薬をくだせえ」「どうか、うちのばあちゃんも診てくだせえ。目が見えねえんだよ」昨夜の子供の咳が収まったという噂が早朝から村中に広まったらしい。

花子: 大変なことになったんですね!

伊勢: 「うちの子も、首とか背中とか、かゆがって、ほれ、こんなに腫れて」ほかの子供たちも、たいがいは皮膚病だった。イトーは慌てて起き出して言った。「この女の人は医者じゃないんだ。診てもらいたかったら、ちゃんとした医者に行け」

するとひとりが口をとがらせた。「この辺にゃ医者なんかいねえし、遠くまで行けば、いるげんども、診でもらう金がねえ」

花子: 可哀想に…

伊勢: 抱かれていた子供が、かゆがって首をかきむしり、今度は痛くなって泣き出した。イザベラは見かねて、柳行李から平たい缶を取り出した。そして子供を手招きして、ひとりずつ練り薬をつけてやった。つけてもらった者から、親が何度も頭を下げて帰っていく。

花子: イザベラさんって、本当に優しい方ですね。

■4.イザベラの涙

伊勢: その後、イザベラとイトーが馬にまたがって出発すると、子供たちが、ぞろぞろとついてくる。気がつけば大人たちも一緒だった。

__________

「この女の人の国の言葉で礼を言うにゃ、何て言えば、いいんだべか。子供のかゆいのが治ったがら」

「サンキューだ」

すると男は抱いていた子供の首筋を、何度も指さしながら、イザベラに向かって拝むような仕草をした。「サンキュー、サンキュー」[植松、958]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

子供たちも一斉に「サンキュー」「サンキュー」と飛び跳ねながら笑顔で言った。

花子: 心温まるお話ですね。

伊勢: しばらく進むうちに、前を行く馬上のイザベラの背中が、小刻みに震えているのにイトーは気づいた。

__________

イザベラは泣いていたのだ。指先で目元をぬぐって言う。

――子供の病気は他人事じゃないのよ。自分が病気だったから――

もういちど涙をぬぐう。

――それに、あの子たちが健気で。あの村じゃ、きっと教育は受けられないでしょう。一生、あんな状態かと思うと――

・・・私が書くことによって、日本の政治家や役人が、この貧しさを何とかしなければと気づくでしょう。それが私にとって、あの人たちを救う唯一の方法なのよ[植松、963]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

■5.日本の恥ずかしい部分を見せたくない

伊勢: イトーは、イザベラ・バードが日本の貧しく不衛生な「奥地」の様子を本に書かれ、それで日本の体面を損なうような事態を招くことを非常に嫌がっていたんだ。

花子: 日本の恥ずかしい部分を見せたくなかったんですね。

伊勢: その通り。イトーは日本の近代化努力を誇り、体面を保とうとしていた。一方、バードの旅の目的は西欧の影響を受けていない「未踏の地」の現状を調査・記録することにあったため、両者の間で摩擦が生じたんだ。

花子: 目的が正反対だったんですね!

伊勢: バードが日光から「西欧人が行ったことのない」裏道を選ぼうとした際、イトーは強硬に反対して、「ちゃんとした街道を行きましょう。こんな裏道など、どれほど歩きにくいか知れません」と主張した。しかし、バードに押し切られてしまったんだよ。

花子: それで、どうなったんですか?

伊勢: 結果として、彼らが選んだ道は、泥の中に馬の足がずぶずぶと沈むほどの予想を超えた悪路だった。

花子: イトーさんの心配が当たってしまったんですね。

伊勢: そうだ。イトーは、整備された街道を離れることで、旅が困難になるだけでなく、日本の本来見せるべきではない貧困や不便な実態が露わになることを予期して、嫌っていたんだ。

花子: イトーさんは愛国心が強かったんですね。でも、イザベラさんは真実を記録したかった。

伊勢: その通り。イトーは明治日本の誇りを守りたかった。一方、イザベラは、まさにその近代化の波が届く前の日本の姿を記録し、世界に伝えることが使命だと考えていた。

花子: 難しい問題ですね。でも、イザベラさんの記録があったからこそ、私たちは当時の日本の本当の姿を知ることができるんですね!

■6.イギリス人が忘れてしまった心を、彼らは保っている

伊勢: バードは日本の貧しさを見せまいとするイトーに、こう言ったんだ。

__________

イギリスにだって、不潔な町は、いくらでもあるわ。読み書きのできる人は、東京の方が、ずっと多いし。日本には、西洋人に知られて恥ずかしいことよりも、知られて誇らしいことの方が、むしろ多いと思うわ。私は事実を書きたいだけ。[植松、2675]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

花子: わあ、バードさんは日本のいいところもちゃんと見ていたんですね!

伊勢: そうなんだ。特に識字率の高さには驚いていた。そしてバードは、さらに重要なことを言っているんだよ。

__________

貧しい日本を、本に書かれるのは恥ずかしいって。でも貧しさ自体は恥ではない。恥ずかしいのは、他人を見下す人がいることよ。

・・・だからイギリス人は偉くて、日本人は劣ってるって思い込んでる。そんな同胞がいることこそ、私には恥ずかしいわ。[植松、2,817」

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

花子: バードさんは、自分の国の人たちの傲慢さを恥じていたんですね!

伊勢: その通り。バードは人間の本当の値打ちを見る目を持っていた。こんなエピソードもあるんだよ。ある家で墨と半紙を出して、英語で揮毫を頼まれたんだ。バードはアルファベットの名前を、太筆で大きく書いた。

その間、家の女たちが団扇で、イザベラとイトーに風を送ってくれた。ずいぶん時間がかかったため、イザベラがチップを置いていこうとしたんだ。イギリス人の感覚では小銭だったけれど、女たちには多すぎるのか、遠慮して受け取らなかった。イザベラが無理やり置いていこうとすると、女たちはイトーに、そっと返したんだよ。

バードはこう言っている。

__________

とにかく私は政治や外交には興味がないの。興味があるのは人間だけ。それも田舎の純朴な人たち。おぞましいほど不潔なこともあるけれど、イギリス人が忘れてしまった心を、彼らは保っていたりする。それをイギリス人に知らせたいの。[植松、1,727]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

花子: わあ…バードさんは、日本の田舎の人たちの心の美しさに感動していたんですね!

伊勢: その通り。バードが見たかったのは、物質的な豊かさではなく、精神的な豊かさだった。お金を受け取らない謙虚さ、見知らぬ旅人に団扇で風を送る優しさ。これらは、産業革命で物質的に豊かになったイギリスが失ってしまったものだったんだ。

花子: イトーさんは、日本の貧しさを恥じていたけれど、バードさんは日本人の心の豊かさを見ていたんですね。

伊勢: バードの視点は、「文明」とは何か、「豊かさ」とは何かを、私たちに問いかけている。物質的な豊かさだけが価値ではない。人間の心の美しさ、誠実さ、謙虚さ。それこそが真の豊かさかもしれないね。

日本はかつて世界第二位の経済大国だったけど、中国に抜かれ、ドイツに抜かれ、もうすぐインドに抜かれようとしている。少子高齢化で、みな元気を無くしている。しかし、こういう時ほど、人間の真の価値を見失ってはならないと思うんだ。

コメント